Abstrak

Tulisan ini mengajukan Fact-Based Policy (FBP) sebagai paradigma baru dalam kebijakan publik, dengan mengkritisi keterbatasan Evidence-Based Policy (EBP). EBP sering dipandang sebagai bentuk rasionalisasi kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan. Namun, dalam praktik politik, bukti (evidence) kerap kali dimanipulasi melalui cherry picking atau diproduksi (manufactured evidence) untuk membenarkan kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, EBP rentan berubah menjadi policy-based evidence. Sebaliknya, FBP menekankan pentingnya fakta yang utuh, seimbang, dan sahih sebagai basis kebijakan. Fakta dipahami sebagai representasi realitas sosial yang lebih sulit dimanipulasi daripada bukti yang telah diseleksi. Dengan demikian, FBP mengembalikan orientasi kebijakan publik pada kepentingan publik dan realitas sosial, bukan pada rekayasa kekuasaan.

1. Pendahuluan

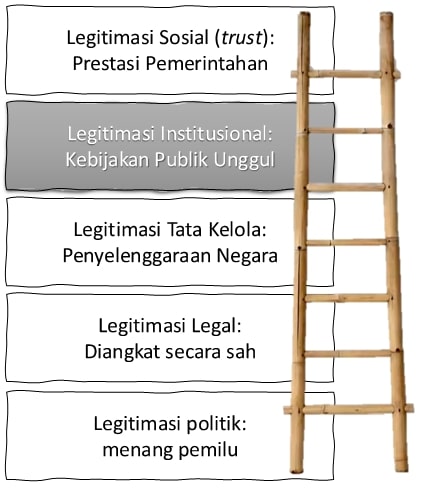

Evidence-Based Policy (EBP) menjadi populer sejak tahun 1990-an, terutama setelah diperkenalkan dalam ranah pelayanan publik di Inggris (Davies, 1999). EBP diklaim mampu menjadikan kebijakan publik lebih rasional, sistematis, dan ilmiah. Namun, dalam praktik politik, EBP tidak jarang digunakan untuk memberikan legitimasi teknokratis atas kebijakan yang sebenarnya didorong oleh kepentingan politik tertentu. Fenomena ini menimbulkan kritik bahwa EBP sering kali hanya berfungsi sebagai policy-based evidence (PBE), yakni bukti yang diproduksi untuk menjustifikasi kebijakan yang sudah ditentukan. Tulisan ini bertujuan untuk mengajukan alternatif berupa Fact-Based Policy (FBP), yaitu kebijakan yang didasarkan pada fakta yang sahih, utuh, dan seimbang, serta lebih berorientasi pada kepentingan publik ketimbang kepentingan kekuasaan.

2. Kerangka Teori

2.1 Evidence-Based Policy (EBP)

EBP didefinisikan sebagai kebijakan publik yang dirumuskan berdasarkan bukti empiris, dengan asumsi bahwa bukti bersifat objektif dan netral. EBP lahir dari tradisi positivistik yang menekankan pentingnya data kuantitatif dan penelitian ilmiah untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik (Davies, Nutley, & Smith, 1999). Asumsi ini mengandaikan bahwa data dapat berbicara dengan sendirinya, tanpa intervensi nilai atau kepentingan politik.

2.2 Kritik atas EBP

Sejumlah studi mengkritisi EBP karena praktiknya sering tidak sesuai dengan ideal yang diusung. Parkhurst (2017) menegaskan bahwa bukti dalam EBP seringkali dipilih secara selektif (*cherry picking*) atau bahkan direkayasa (*manufactured evidence*) agar sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam konteks ini, EBP tidak berbeda jauh dengan PBE. Bahkan, bisa dikatakan bahwa EBP dan PBE adalah dua wajah dari fenomena yang sama, hanya berbeda secara eufemistis.

2.3 Fakta vs Bukti

Perbedaan antara fakta dan bukti menjadi kunci dalam kritik ini. Fakta adalah realitas empiris yang dapat diverifikasi secara independen, sedangkan bukti adalah fakta yang telah dipilih, diolah, dan dipresentasikan untuk mendukung argumen tertentu. Dengan kata lain, fakta bersifat lebih murni, sedangkan bukti mengandung unsur retorika dan framing. Karena itu, bukti lebih rentan dimanipulasi dibandingkan fakta.

3. Fact-Based Policy (FBP) sebagai Paradigma Baru

3.1 Definisi FBP

Fact-Based Policy (FBP) dapat didefinisikan sebagai kebijakan publik yang berakar pada fakta yang sahih, utuh, dan seimbang. FBP menekankan pentingnya verifikasi fakta melalui keterlibatan publik, independensi data, serta pengujian metodologis yang transparan. Dengan demikian, FBP berusaha mengurangi bias dan manipulasi yang sering terjadi dalam praktik EBP.

3.2 Prinsip-Prinsip FBP

FBP berdiri di atas sejumlah prinsip utama, yaitu:

1. Kepentingan publik sebagai orientasi utama, bukan kepentingan kekuasaan.

2. Independensi data, agar fakta tidak dimonopoli pemerintah atau elite tertentu.

3. Transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data.

4. Analisis ilmiah yang tetap grounded dalam konteks sosial.

3.3 Keunggulan FBP atas EBP

FBP memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan EBP. Pertama, FBP mengurangi risiko manipulasi bukti karena berfokus pada fakta yang diverifikasi secara independen. Kedua, FBP mengembalikan legitimasi kebijakan kepada realitas sosial, bukan pada konstruksi data teknokratis. Ketiga, FBP memperkuat akuntabilitas dan etika politik dalam proses perumusan kebijakan publik.

3.4 Perbandingan Evidence-Based Policy dan Fact-Based Policy

Basis dari kebijakan EBP adalah Bukti (evidence) yang dipilih/diolah, dengan kerentanan cherry picking dan manipulasi data. Orientasi dari EBP adalah sering diarahkan untuk legitimasi kekuasaan belaka, prosesnya top-down, teknokratis, sering tertutup, dan legitimasinya diperoleh melalui klaim ilmiah/teknis. Basis dari kebijakan FBP adalah fakta empiris yang sahih, utuh, seimbang, sehingga lebih sulit dimanipulasi karena verifikasi independen. Orientasi dari FBP adalah kepentingan publik, prosesnya transparan, inklusif, melibatkan masyarakat, dan legitimasinya diperoleh melalui klaim ilmiah dan/atas realitas sosial dan verifikasi publik

| Aspek | Evidence-Based Policy (EBP) | Fact-Based Policy (FBP) |

| Basis | Bukti (evidence) yang dipilih/diolah | Fakta empiris yang sahih, utuh, seimbang |

| Kerentanan | Rentan cherry picking dan manipulasi data | Lebih sulit dimanipulasi karena verifikasi independen |

| Orientasi | Sering diarahkan untuk legitimasi kekuasaan | Berorientasi pada kepentingan publik |

| Proses | Top-down, teknokratis, sering tertutup | Transparan, inklusif, melibatkan masyarakat |

| Legitimasi | Diperoleh melalui klaim ilmiah/teknis | Diperoleh melalui klaim ilmiah dan/atas realitas sosial dan verifikasi publik |

4. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, FBP menawarkan pergeseran epistemologis dalam studi kebijakan publik, dari penekanan pada ‘bukti’ menuju penekanan pada ‘fakta’. Paradigma ini menantang klaim objektivitas EBP dengan menunjukkan bahwa bukti sering kali tidak netral. Secara praktis, penerapan FBP memerlukan infrastruktur kelembagaan, seperti lembaga statistik independen, mekanisme audit data, keterlibatan masyarakat sipil, dan pendidikan publik untuk membedakan fakta dari bukti.

Salah satu contoh konkret adalah kebijakan perpajakan di Indonesia. Pemerintah sering menggunakan data Bank Dunia yang menunjukkan rasio pajak Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain sebagai dasar untuk menaikkan pajak. Dalam kerangka EBP, data ini dijadikan bukti untuk mendukung kebijakan kenaikan pajak. Namun, jika ditinjau dari perspektif FBP, fakta di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat rendah dan beban ekonomi masih berat. Sehingga, kebijakan berbasis fakta akan lebih berhati-hati, dengan mempertimbangkan realitas sosial sebelum menaikkan pajak.

4.1 Contoh Kasus Empiris

Pertama, Kebijakan Subsidi Energi di Indonesia (Era Orde Baru). Pemerintah Orde Baru menggunakan narasi “subsidi BBM untuk rakyat kecil” sebagai evidence politik. Namun dalam kenyataannya, banyak kajian (misalnya World Bank, 2005) menunjukkan bahwa 60–70% manfaat subsidi energi justru dinikmati oleh kelompok menengah ke atas (pemilik kendaraan pribadi, industri besar). Bukti yang dipakai adalah statistik harga BBM dunia vs harga domestik untuk menunjukkan “keadilan sosial”, padahal fakta distribusi penerima manfaat tidak disorot. Rekayasa ini melanggengkan dukungan politik dan menguntungkan kroni bisnis yang mendapat BBM murah.

Ke dua, Program Swasembada Beras (Indonesia 1970–1980-an). Intinya adalah data produksi pertanian sering “dipoles” untuk menampilkan keberhasilan swasembada beras. Peneliti independen menemukan bahwa angka produktivitas yang dilaporkan lebih tinggi dari kenyataan karena tekanan politik untuk menunjukkan kesuksesan pemerintah. Hasilnya, kebijakan tetap diarahkan pada program intensifikasi yang menguntungkan perusahaan pupuk, pestisida, dan benih yang dekat dengan rezim.

Ke tigam Proyek Infrastruktur “White Elephant” (Beberapa Negara Afrika dan Asia). Dalam kasus pembangunan bendungan besar (misalnya proyek Gibe III Dam di Ethiopia atau beberapa proyek bendungan di Indonesia), pemerintah menggunakan data “kebutuhan energi dan air” sebagai bukti kebijakan. Namun studi independen menunjukkan banyak dari proyeksi permintaan itu dibesar-besarkan untuk meloloskan proyek yang menguntungkan kontraktor asing dan kroni lokal. Dampak sosial dan lingkungan (penggusuran, kerusakan ekologi) diabaikan dari “evidence resmi”.

Ke empat, Kebijakan Austerity di Eropa (Pasca Krisis 2008). Banyak pemerintah Eropa menggunakan riset Reinhart & Rogoff (2010) yang menyatakan bahwa “utang publik di atas 90% PDB menghambat pertumbuhan.” Hasil studi ini dipakai sebagai “evidence” untuk menerapkan kebijakan penghematan (austerity) yang memotong belanja sosial. Belakangan, ditemukan ada kesalahan dalam data Excel penelitian tersebut. Meski sudah terbukti cacat, kebijakan tetap dijalankan karena menguntungkan elite finansial.

Ke lima, kebijakan COVID-19 di Beberapa Negara. Di awal pandemi, beberapa pemerintah (misalnya Tiongkok pada fase awal, atau beberapa negara otoriter lain) mengontrol angka kasus dan kematian untuk menunjukkan bahwa mereka “lebih berhasil” menanggulangi COVID-19 dibanding negara lain. Angka resmi ini kemudian digunakan sebagai “bukti” untuk membenarkan kebijakan pembatasan ekstrem atau sebaliknya, pelonggaran yang cepat. Akibatnya, kepentingan politik lebih menonjol daripada kesehatan publik.

Ke enam, kebijakan perluasan basis pajak dan kenaikan target rasio pajak di Indonesia yang merujuk pada data Bank Dunia. Pertama dari data yang digunakan pemerintah. Pemerintah (Kemenkeu dan Ditjen Pajak) sering mengutip laporan Bank Dunia atau IMF yang menyebut bahwa tax ratio Indonesia masih rendah, misalnya sekitar 10–11% dari PDB, lebih rendah dibanding negara ASEAN lain (Vietnam, Thailand, Filipina). Angka ini dipakai sebagai “bukti” bahwa Indonesia harus memperluas pajak (ekstensifikasi, intensifikasi, pajak digital, bahkan rencana pajak karbon). Ke dua, Masalah dalam penggunaan “bukti”. Model ini dalah dikategorikan sebagai cherry picking logical fallacy, di mana data tax ratio dipakai tanpa memperhitungkan struktur ekonomi Indonesia yang sangat informal (lebih dari 50% pekerja di sektor informal). Negara dengan basis ekonomi formal lebih mudah menarik pajak, sehingga perbandingan tidak sepenuhnya apple to apple. Kemudian, mengabaikan daya dukung masyarakat: Fakta di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat rapuh, ketimpangan tinggi, dan kepatuhan pajak masih rendah karena rendahnya trust publik pada negara. Tetapi fakta ini jarang ditonjolkan. Dan, kepentingan fiskal jangka pendek: Bukti “rasio pajak rendah” lebih sering dipakai untuk membenarkan target penerimaan ketimbang membangun sistem perpajakan yang adil, progresif, dan berbasis kepercayaan. Secara kritis, elite fiskal–politik dikatakan mendapatkan keuntungan karena mendapat legitimasi internasional karena mengikuti rekomendasi lembaga keuangan global. Belum lagi perluasan pajak cenderung membebani kelas menengah-bawah (PPN, cukai, pajak konsumsi), sementara reformasi pajak terhadap kelompok kaya, konglomerasi, atau oligarki sering tidak terlalu progresif. Dengan demikian, kebijakan ini secara formal “berbasis bukti”, tetapi substansinya lebih berpihak pada kepentingan fiskal-pemerintah dan elite ekonomi.

5. Kesimpulan

EBP sebagai paradigma dominan memiliki kelemahan fundamental karena rentan dimanipulasi dan sering kali hanya berfungsi sebagai policy-based evidence. Perbedaan antara fakta dan bukti menunjukkan bahwa EBP tidak cukup kuat untuk menjamin orientasi kebijakan pada kepentingan publik. Sebaliknya, FBP menawarkan paradigma baru yang lebih berakar pada realitas sosial yang sahih. Dengan demikian, FBP lebih menjanjikan sebagai paradigma kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat luas, bukan pada kepentingan kekuasaan.

Daftar Pustaka

Davies, H. T. O., Nutley, S. M., & Smith, P. C. (Eds.). (1999). What works? Evidence-based policy and practice in public services. Policy Press.

Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). Using evidence: How research can inform public services. Policy Press.

Parkhurst, J. (2017). The politics of evidence: From evidence-based policy to the good governance of evidence. Routledge.

Stone, D. (2002). Policy paradox: The art of political decision making. W. W. Norton.

Friedrich, C. J. (1940). Public policy and the nature of administrative responsibility. Harvard University Press.