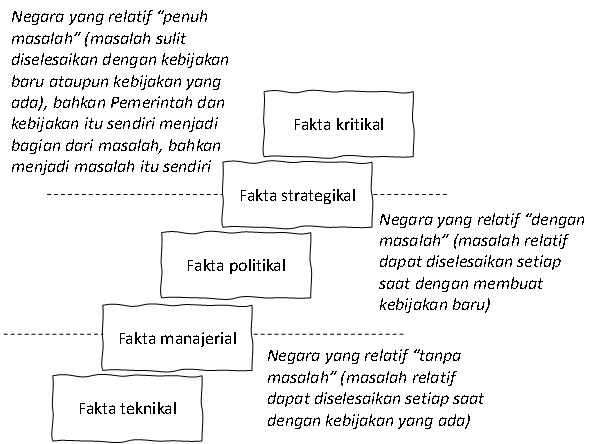

Kebijakan publik, –mengikuti pemahaman dari Thomas R. Dye (2017 (1969))– adalah whatever government choose to do or not to do, why they do it, and what different it makes. Bahwa kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis, karena memahami bahwa itu tidak lain dari keputusan yang dibuat hari ini untuk menciptakan masa depan –tidak sekedar problem solving dari masalah yang ada. Bahkan, pada kondisi tertentu, kebijakan publik adalah fakta kritis bagi setiap negara, ketika negara dalam kondisi “tidak baik-baik” saja. Namun, pada negara-negara yang “tak bermasalah”, kebijakan publik “tidak lebih dari” fakta-fakta teknis dan manajerial. Ini adalah bentang fakta-fakta yang perlu difahami dan menjadi agenda bagi setiap administrasi publik, setiap pemerintahan, dan utamanya bagi pemerintah, pemegang mandat eksekutif pada suatu sistem politik modern, tanpa kecuali.

Sederhananya, kebijakan publik untuk Indonesia adalah keputusan strategis yang dibuat pada hari ini untuk menyelesaikan masalah hari ini, namun sekaligus untuk menyiapkan masa depan –atau the ambidextrous policy capability.

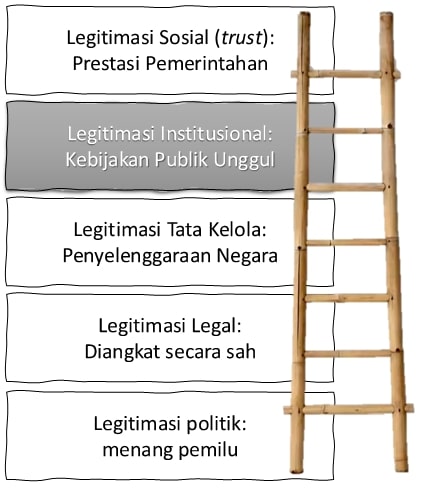

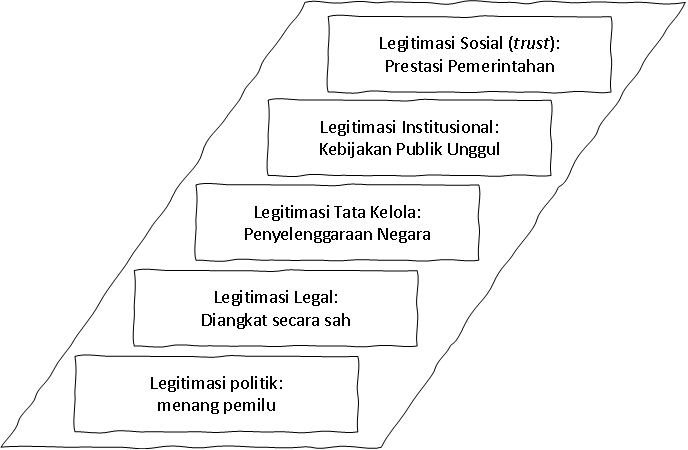

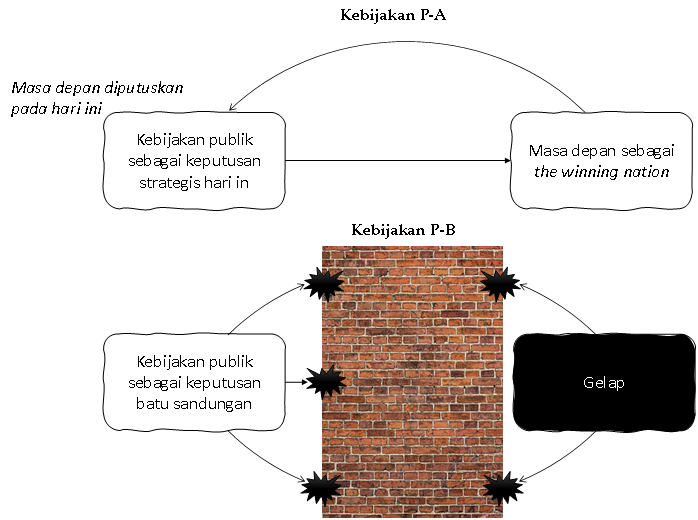

Kebijakan publik yang menyiapkan masa depan dengan keputusan yang dibuat hari ini, artinya, kebijakan publik menarik masa depan ke hari ini. Berkenaan dengan fakta ini, ada dua jenis pemerintahan (atau bisa dianggap sebagai Negara) di Indonesia, bahkan di setiap kawasan di dunia. Pertama, kebijakan publik adalah critical success factor dari setiap kekuasaan untuk mencapai legitimasi tertingginya, legitimasi sosial, yaitu memperoleh kepercayaan rakyat –dan internasional—yang merupakan bottom line dari setiap proses pemerintahan dari setiap rejim. “Bottom line” dalam bisnis adalah laba yang diperoleh sepanjang berusaha, dan demikian juga bagi pemerintahan. Pemerintah dengan bottom line akan berhasil dalam penyelenggaraannya, dan sebaliknya. Siapa pun pemegang kekuasaan, menang dengan cara apa pun, bagaimana pun karakternya, apabila kelima legitimasi dapat dicapai, maka pemerintahannya akan dapat bertahan, bahkan berkembang, dan mendapatkan dukungan dari rakyat. Karena “bottom line” yang akan diperolehnya adalah trust, kepercayaan publik kepada kekuasaan yang diembannya. Pemerintahan yang tidak dipercaya rakyatnya, baik tidak dipercaya kompetensinya, integritasnya, atau kombinasi keduanya, adalah Pemerintahan yang menunggu waktu untuk berakhir, termasuk dengan cara tragis. Indonesia menemukan keadaan itu pada akhir masa “Orde Lama”, dan akhir masa “Orde Baru”. Demikian juga pemunduran Presiden Wahid, kekalahan Megawati pada Pilpres 2004, kejatuhan Partai Demokrat SBY pada akhir masa pemerintahannya. Tantangan yang sama dihadapi Presiden Jokowi pada akhir masa. Dan, hari ini Presiden Prabowo menghadapinya jurstru pada masa-masa awal pemerintahannya. Karena itulah, diskusi pagi menjadi penting, karena kegagalan Pemerintahan adalah kondisi yang buruk dan kastastropikal, tanpa kecuali.

Ke dua, ada dua jenis Pemerintahan. Pertama, Pemerintahan yang hebat, yang berhasil, adalah pemerintahan yang membuat kebijakan yang membawa masa depan ke hari ini dan berhasil melakukannya; mereka yang membangun masa depan dengan membangun kebijakan yang saling bersambungan satu dengan yang kemudian. Kita sebut saja sebagai “Pemerintahan A” atau “P-A”. Ke Dua, Pemerintahan yang membuat kebijakan yang menjadi batu sandungan bagi masa depannya; menjadi batu sandungan bagi kehadiran kebijakan yang baik di masa mendatang; mereka membangun kebijakan publik yang menjauhkan masa depan, menyandera masa depan, bahkan menjatuhkan masa depan untuk kepentingan mereka di hari ini. Setidaknya, ada empat perbedaan utama dari kedua pemerintahan tersebut, dengan ciri sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Kebijakan pada P-A dan P-B

| Isu | Pemerintahan A Pondasi masa depan | Pemerintahan B Sandungan masa depan |

| Kebijakan | Jangka pendek yang menjangkau ke depan | Jangka pendek semata, “keselamatan kekuasaan” |

| Modal | Kecerdasan | Keserakahan |

| Sentimen | Kebangsaan | Pribadi dan/atau kelompok |

| Psikologis | Empati | Oportuniti |

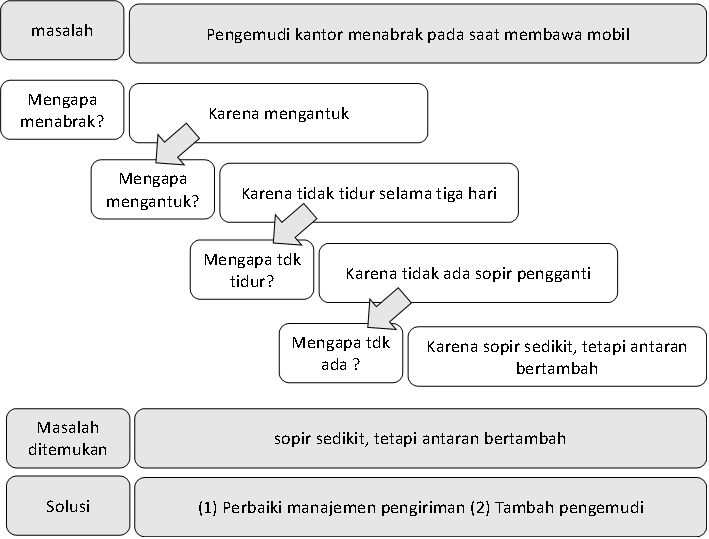

Pemerintahan (P) A adalah membangun kebijakan sebagai pondasi masa depan, karena kebijakannya, selain memberi kemanfaatan jangka pendek, juga mempunyai jangkauan ke masa depan, sementara P-B membangun kebijakan yang cenderung menjadi batu sandungan masa depan, dengan kecenderungan memenangkan hari ini, memastikan “kekuasaan aman”, dan jika pun dibangun masa depan, itu hanya sebagai ekses saja, dan bukan sebagai tujuan utama. Modal dari kebijakan P-A adalah kecerdasan, sehingga mereka perlu bekerja keras untuk menemukenali masalah dari masalah mereka (biasanya menggunakan root cause method, RCA), menerima setiap kecaman, apalagi sekedar kritik, meski 90% berhasil, dan memberikan jaminan bagi bangsa, dan bukan sekedar menyatakan tugas-pokok-fungsi belaka. Alih-alih menggunakan RCA, pembuat kebijakan memilih model children with hummer atau solution find problem.

Modal kebijakan P-B adalah monopoli kebenaran karena mengidap penyakit keserakahan tanpa batas; yang bahkan tidak segan mengatas-namakan kecerdasan atas kebebalannya, termasuk dengan cara menindas secara hukum hingga psikologis. Sentimen kebijakan P-A adalah sentimen kebangsaan, meski dikecam bangsa lain sebagai kebodohan, bahkan kesalahan. Sentimen kebijakan P-B adalah sentimen pribadi/kelompok, kalau perlu dengan meminggirkan sentimen kebangsaan, termasuk dengan cara membodohi bangsanya sendiri dengan cara yang cerdas. Psikologis dari kebijakan P-A adalah empati, mau mengerti sulitnya bangsa sendiri, sementara kebijakan P-A mereka melihat oportuniti untuk memperkuat kekuasaan dengan cara yang legal dan cerdas.

Kebijakan P-A membawa masa depan ke hari ini; kebijakan P-B membiarkan masa depan tetap gelap, tak terbaca, dengan membangun kebijakan yang menutup masa depan, bahkan tidak memungkinkan untuk “melompat”kan masa depan ke hari ini, karena tinggi dan tebalnya tembok penutup tersebut. Masa depan bukan “gelap” bagi bangsa, tetapi “tidak gelap” bagi kekuasaan, karena setiap ketidak-pastian bangsa adalah peluang bagi kekuasaan untuk menambah kekuatan, kekuasaan, dan kekayaannya.

Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru

Tabel di depan adalah instrumen yang digunakan untuk menilai secara kritis kebijakan pembangunan pemerintahan baru 2024 – 2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

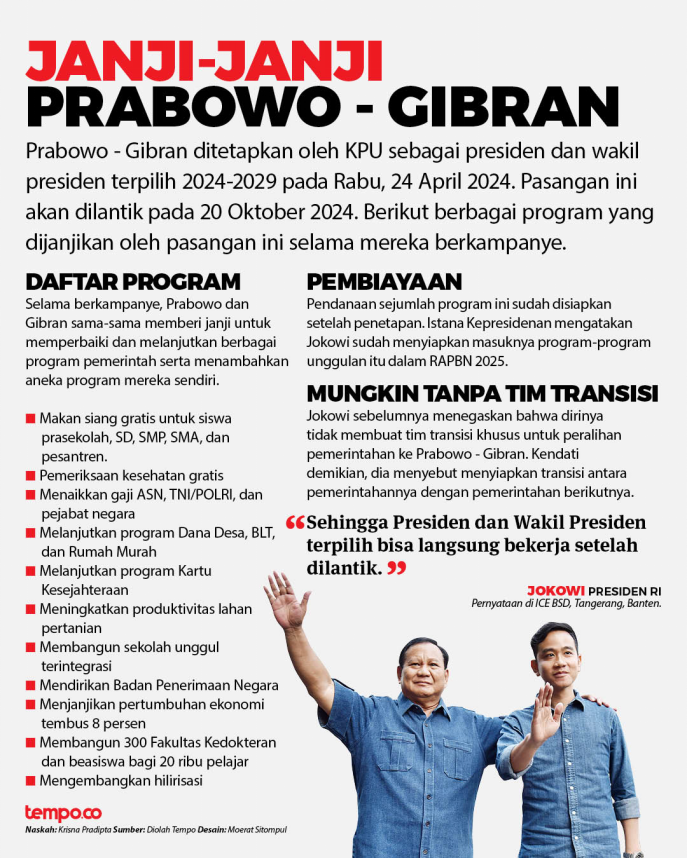

Prabowo sesungguhnya memenangkan pemilu dengan “sangat tidak mudah”, apalagi dengan “pesaing” yang sejak awal diketahui tidak mudah dikalahkan –Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranoto—di satu sisi, dan di sisi lain Prabowo harus memenangkan kontestasi hanya dalam satu putaran, jika tidak hendak “dijepit” oleh kedua pesaingnya pada putaran ke dua. Ada sejumlah indikator, namun salah satunya adalah begitu banyak janji yang diberikannya kepada publik. Kita buat daftar kebijakan pembangunan yang dijanjikan.

Tabel 2. Janji Kampanye, Sapujagat

| No | Ekonomi | Politik | Sosial |

| 1 | Swasembada pangan | Pemberantasan korupsi | Makan bergizi gratis |

| 2 | Ketahanan energi | Penguatan Pertahanan (Alutsista) | Pemeriksaan kesehatan gratis |

| 3 | Pembangunan desa | Pembangunan IKN | Perbaikan sekolah |

| 4 | Meningkatkan rasio pajak | Lanjutkan program Jokowi | Pembangunan rumah sakit & Puskesmas |

| 5 | Pertumbuhan ekonomi 8% | Presiden seluruh rakyat | Pendidikan kedokteran |

| 6 | Hilirisasi | Tiga juta rumah | |

| 7 | Lapangan kerja (19 juta) | Bantuan sosial/Kartu Kesejahteraan Sosial | |

| 8 | Tanggulangi kemiskinan ekstrem | Gaji guru honorer | |

| 9 | Gaji ASN, TNI, Polri | ||

| 10 | Sekolah Unggulan di seluruh Indonesia |

Dari semua janji tersebut janji yang paling dijadikan sebagai kekuatannya adalah (1) makan (siang) bergizi gratis (MBG) (Sosial-1), (2) pertumbuhan ekonomi 8% (Ekonomi-8), dan (3) melanjutkan program bantuan sosial dari Presiden sebelumnya (Sosial-7). Mari kita nilai dari matriks yang kita kembangkan di depan. Makan siang bergizi gratis. Makan siang bergizi gratis memakan anggaran sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Program ini nantinya akan mencakup 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota. Kebijakan ini adalah baik, dapat membangun kualitas manusia ke masa depan, sehingga dapat dikatorikan sebagai kebijakan pondasi masa depan. Namun, kebijakan ini mengandalkan APBN dalam jumlah besar, dan tidak mudah untuk menjadi program yang mandiri, sehingga berpotensi, juga menjadi kebijakan sandungan masa depan. MBG adalah kebijakan yang cerdas, namun, di lapangan terdapat isu fraud yang ditengarai munculnya keserakahan dari para pelaksana kebijakan di lapangan. Sentimen MBG adalah sentimen kebangsaan, namun pada prakteknya relatif mudah diselewengkan menjadi sentimen pribadi atau kelompok. Demikian juga secara psikologis, MBG adalah bentuk empati kepada rakyat, namun dalam pelaksanaan ditengarai berkembang psikologis menjadi oportuni dari pelaksananya.

Tabel 3. Kebijakan MBG

| Isu | Pemerintahan A Pondasi masa depan | Pemerintahan B Sandungan masa depan |

| Kebijakan | Jangka pendek yang menjangkau ke depan | Jangka pendek semata, “keselamatan kekuasaan” |

| Modal | Kecerdasan | Keserakahan |

| Sentimen | Kebangsaan | Pribadi dan/atau kelompok |

| Psikologis | Empati | Oportuniti |

Pertumbuhan 8% kebijakan ini sangat diperlukan untuk merespon tantangan middle income trap yang mempunyai efek pengganda (multiplier effect) mulai dari reindustrialisasi, penciptaan lapangan kerja, kedayasaingan, hingga nilai tukar rupiah dan penguata pasar modal. Target 8% adalah kebijakan yang cerdas, namun, tidak mudah. Indonesia perlu tambahan investasi sebesar Rp13.000 triliun hingga 2029 untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Angka itu lebih tinggi 43% dari capaian investasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir atau hingga 2024, yang mencapai Rp9.117,4 triliun. Diproyeksikan 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.905 triliun. Kemudian sebanyak Rp2.175 triliun pada 2026, Rp2567 triliun pada 2027, Rp2.969 triliun pada 2028, dan Rp3.414 triliun pada 2029. Jika realisasinya tercapai, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mencapai 5,3% pada 2025. Sementara pertumbuhan ekonomi pada 2027 di level 7,50%, pada 2028 sebesar 7,70%, dan pada 2029 mencapai 8%. Artinya diperlukan “kecerdasan ekstra” untuk menemukan cara mencapainya, dalam kendala kedayasaingan riil Indonesia. Namun demikian, target 8% adalah sentimen kebangsaan. Secara psikologis, target 8% adalah bentuk empati kepada rakyat yang memerlukan pekerjaan untuk menanggulangi pengangguran dan pertambahan lapangan kerja baru di pelbagai sektor.

Tabel 4. Pertumbuhan 8%

| Isu | Pemerintahan A Pondasi masa depan | Pemerintahan B Sandungan masa depan |

| Kebijakan | Jangka pendek yang menjangkau ke depan | Jangka pendek semata, “keselamatan kekuasaan” |

| Modal | Kecerdasan | Keserakahan |

| Sentimen | Kebangsaan | Pribadi dan/atau kelompok |

| Psikologis | Empati | Oportuniti |

Kebijakan bantuan sosial yang berterusan, yang dimulai sejak tahun 2005 dan terus berlanjut hingga sekarang, dan jenisnya makin banyak, jumlah makin besar, dan penerima makin banyak. Program ini didesain untuk jangka pendek, namun ternyata membantu popularitas pemegang kekuasaan, dan menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan elektabilitas kandidat Presiden/Wakil Presiden, sehingga kadang dapat dipandang sebagai alat untuk “menyelamatkan kekuasaan”. Kebijakan yang disebut Lee Kuan Yew (Lee Kuan Yew: The Grand Master’s Insights on China, the United States, and the World, 2013) –tanpa menyebut kasus Indonesia—sebagai jenis kebijakan popularis –bukan lagi populis—adalah kebijakan yang merugikan politik dari bangsa tersebut dalam jangka menengah dan panjang, bahkan merugikan keuangan negara, karena tidak pernah dapat dihentikan, karena tidak ada seorang kepala pemerintahan berani menghentikannya –kecuali berani menghadapi tentangan rakyat yang “sudah terbiasa” menerima “uang gampang”. Program yang juga dinamakan sebagai conditional cash transfer (CCT) merupakan “inovasi” Bank Dunia dan Bappenas, mengambil “contoh berhasil” di Brasil dengan program CCT Bolsa Família yang dimulai pada tahun 2003 –dan unstoppable. Mungkin saja program ini tidak didasari sentimen kebutuhan pribadi atau kelompok, atau mungkin saja ada sentimen kebangsaan. Namun, saya meragukan keduanya. Kebijakan ini besar kemungkinan didorong empati kepada kelompok miskin daripada sekedar menjadi peluang untuk memperkaya diri.

Tabel 5. Melanjutkan Bansos

| Isu | Pemerintahan A Pondasi masa depan | Pemerintahan B Sandungan masa depan |

| Kebijakan | Jangka pendek yang menjangkau ke depan | Jangka pendek semata, “keselamatan kekuasaan” |

| Modal | Kecerdasan | Keserakahan |

| Sentimen | Kebangsaan | Pribadi dan/atau kelompok |

| Psikologis | Empati | Oportuniti |

Bagaimana dengan kebijakan yang ditawarkan yang lain? Kita buat analisis sederhana sebagai berikut

Tabel 6. Kebijakan Unggulan, Analisis Sederhana

| No | Kebijakan/Program Pembangunan | Kecenderungan P-A/P-B |

| 1 | Swasembada pangan | P-A |

| 2 | Ketahanan energi | P-A |

| 3 | Pembangunan desa | P-A |

| 4 | Meningkatkan rasio pajak | P-A |

| 5 | Pertumbuhan ekonomi 8% | P-A |

| 6 | Hilirisasi | P-A |

| 7 | Lapangan kerja (19 juta) | P-A |

| 8 | Tanggulangi kemiskinan ekstrem | P-A |

| 9 | Pemberantasan korupsi | P-A |

| 10 | Penguatan Pertahanan (Alutsista) | P-A |

| 12 | Pembangunan IKN | P-A |

| 13 | Lanjutkan program Jokowi | P-A/P-B |

| 14 | Presiden seluruh rakyat | P-A |

| 15 | Makan bergizi gratis | P-A |

| 16 | Pemeriksaan kesehatan gratis | P-A |

| 17 | Perbaikan sekolah | P-A |

| 18 | Pembangunan rumah sakit & Puskesmas | P-A |

| 19 | Pendidikan kedokteran | P-A |

| 20 | Tiga juta rumah | P-A |

| 21 | Bantuan sosial/Kartu Kesejahteraan Sosial | P-A/P-B |

| 22 | Gaji guru honorer | P-A/P-B |

| 23 | Gaji ASN, TNI, Polri | P-A/P-B |

| 24 | Sekolah Unggulan di seluruh Indonesia | P-A |

Dari –setidaknya—24 kebijakan pembangunan yang didesain oleh Pemerintahan saat ini, 10 adalah P-A, dan hanya 4 yang P-A/P-B. Artinya, secara disain, maka kebijakan pembangunan di era pemerintahan saat ini sudah tepat.

Agenda kini adalah, bagaimana pelaksanaan kebijakan pembangunan pada (menjelang) satu tahun pertama (20 Oktober 2024 s/d 6 Oktober 2025). Implementasi kebijakan pembangunan yang diandalkan nampaknya adalah:

- Per 21 Oktober 2024, Presiden membentuk 7 kementerian koordinator, 41 kementerian, dengan total 108 orang Anggota Kabinet. ada sembilan kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru. Pemerintah juga membentuk 7 Lembaga Baru.

- MBG dengan total anggaran sepanjang 2025 adalah Rp 99 triliun, naik dari alokasi yang sebelumnya ditetapkan Rp 71 triliun.

- Pemeriksaan kesehatan gratis. Mayoritas masyarakat Indonesia mendatangi fasilitas kesehatan hanya saat sakit. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, hanya 39,87% penduduk di atas 20 tahun yang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Selain kurangnya edukasi, biaya yang mahal juga menjadi alasan masyarakat tidak melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Program PKG bukan hanya program kesehatan semata, tapi jika dilihat dalam perspektif yang lebih luas ini adalah bentuk investasi jangka panjang pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif dan kompetitif.

- Pembentukan secara massif koperasi merah putih di perdesaan dan perkotaan dengan target pendirian 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan sudah dicapai 77.378 unit, dengan anggaran mencapai Rp400 triliun.

- Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Secara nasional terdapat 165 titik Sekolah Rakyat, dan Kepri mendapat tiga titik yakni di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Danantara yang dijadikan sebagai holding BUMN, lembaga Sovereign Wealth Fund, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peluncuran Danantara dinyatakan Pemerintah sebagai menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

- 17 program paket stimulus ekonomi yang dinamakan “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5” dengan total stimulus mencapai Rp16,23 triliun. Melalui stimulus paket ekonomi ini, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir 2025.

- Swasembada pangan yang targetnya dipercepat dari 2028 menjadi 2027. Salah satu program yang juga diandalkan adalah pencetakan sawah-sawah baru di Papua.

- Efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun, dana dilanjutkan hingga mencapai efisiensi sampai Rp 750 trilyun.

- Penurunan prioritas pembangunan IKN. Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang 2025-2028 disetujui Rp 48,8 triliun.

- Melakukan tiga kali perombakan kabinet, yaitu pada Februari 2025, September 2025

Dari sebelas kebijakan pembangunan tersebut, di mana lima adalah implementasi dari 24 kebijakan yang dirancang, dapat dianalisis sederhana sebagai berikut:

Tabel 7. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan: Analisis Sederhana

| No | Kebijakan/Program Pembangunan | Kecenderungan P-A/P-B |

| 1 | Kabinet besar | P-A/P-B |

| 2 | Makan bergizi gratis | P-A P-B |

| 3 | Pemeriksaan kesehatan gratis | P-A |

| 4 | Koperasi Merah Putih | P-A/P-B |

| 5 | Sekolah Rakyat | P-A/P-B |

| 6 | Danantara | P-B |

| 7 | Stimulus Ekonomi | P-A/P-B |

| 8 | Swasembada pangan | P-A/P-B |

| 9 | Efisiensi anggaran | P-A/P-B |

| 10 | Pembangunan IKN | P-A/P-B |

| 11 | Perombakan kabinet | P-A/P-B |

Apa yang dapat kita pelajari adalah bahwa disain kebijakan yang baik, sebagaimana kita lihat pada tabel 6, tidak tercapai karena “bermasalah” pada pelaksanaan. MBG adalah contoh terbaik, program unggulan ini terasa “kedodoran” karena kelembagaan BGN (Badan Gizi Nasional) yang terkendala SDM dan Tata Kelola (Pemerintahan) yang baik (Good Governance). “Penyimpangan” 1% pada jarak dekat hanya menimbulkan penyimpangan kecil, namun pada jarak panjang menciptakan penyimpangan besar.

Refleksi Kritis

Kebijakan Pembangunan pada hari ini sungguh tidak mudah. Pemerintahan hari ini relatif kuat dari luar, namun tersandera dari dalam. Dari sisi kelembagaan, Gerindra, sebagai partai pemenang relatif merupakan partai “pendatang baru”, dengan kemampuan kelembagaan, tata kelola, dan SDM yang terbatas sebagai The Leading Party. Sementara, partai-partai lain, terutama “partai senior”, mempunyai kemampuan untuk “memainkan” kegamangan sang pemenang. Dari sisi SDM, rekrutmen SDM dengan banyak kekurangan, mengingatkan kepada Prinsip Peter (Laurence Peter & Raymond Hull, 1969, The Peter Principle) yang mengingatkan “mengapa semuanya salah terus, salah melulu”. Ada dua penyebab, meletakkan karyawan tidak kompeten pada pekerjaan tertentu pada pekerjaan tertentu tersebut. Di sini, berarti “melawan” prinsip meritokrasi. Atau, mempromosikan karyawan yang kompeten terus menerus hingga melampaui kompetensinya, sehingga yang bersangkutan menjadi tidak kompeten pada pekerjaan tersebut. Boleh dikatakan, Presiden adalah pemberi asis yang baik, yang memberikan umpan bagus untuk diselesaikan, namun gol tidak kunjung tercipta. Sangat mungkin, tidak ada striker atau goal-getter yang sesuai. Ada, tetapi terbatas kompetensinya. Salah satu indikatornya adalah Presiden melakukan perombakan kabinet hingga tiga kali. Bahkan, pada suatu kesempatan menyatakan:

“Saya lihat di sini banyak profesor ini. Banyak S3, iya kan Pak Purbaya S3? Siapa lagi? Pak Perry S3, Yassierli S3, siapa lagi itu, AHY S3? Luar biasa kau. Pak Tito S3? Pak Kapolri S3? Luar biasa itu semua. Begitu banyak [pendidikan] S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu“.

Diperkirakan, pada kesempatan setahun Kabinet, 20 Oktober 2025, Presiden nampaknya akan melakukan perombakan yang ke empat, yang mungkin lebih banyak pergantian daripada sebelumnya.

Ketidakmudahan untuk membangun kebijakan pembangunan pada hari ini juga disebabkan “beban masa lalu”, terutama beban utang dari Pemerintahan sebelumnya, baik karena pandemi Covid-19 maupun pengeluaran untuk IKN. Sekitar Rp 552 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 untuk membayar bunga. Diperkirakan, penerimaan negara tahun ini hanya akan mencapai Rp 2.865,5 triliun, atau 95,4 persen dari target Rp 3.005,1 triliun. Artinya, pemerintah menggunakan sekitar 19 persen dari penerimaan APBN tahun ini untuk membayar cicilan bunga utang, kondisi yang berisiko, setidaknya enurut ukuran IMF, yang seharusnya antara 7-10 persen. Kondisi ini naik dari pembayaran bunga utang pada tahun 2024 sebesar Rp 488,43 triliun, sementara realisasi pendapatan negara sebesar Rp 2.850,61 triliun, atau rasionya mencapai 17,13 persen. Pembayaran bunga utang yang besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun akan membatasi jenis belanja lainnya. Selama dua tahun terakhir pembayaran bunga utang merupakan yang terbesar, melebihi belanja pegawai. Pemerintah memilih membayar pokok dan bunga utang secara tertib, namun menciptakan kondisi fiskal yang berat dan sempit. Krisis utang selalu dimulai oleh gagal bayar atas pokok utang atau bunga utang yang jatuh tempo. Jika sempat terjadi, maka akan kesulitan mencari utang baru, karena kredibilitas fiskal merosot. Sementara itu, rasio beban utang atas pendapatan atau debt service ratio (DSR) yang mencakup pembayaran pokok utang dan bunga utang. Rasionya juga telah mencapai 45 persen pada 2024 dan sulit diturunkan pada 2025 karena kemungkinan pendapatan tidak mencapai target. Rasio ini juga telah melampaui rekomendasi IMF yang kisaran 25-35 persen. Dalam peluncuran laporan A World of Debt pada 12 Juli 2023, Sekjen PBB António Guterres menyampaikan bahaya beban pembayaran bunga utang dengan mengungkapkan indikator kegagalan sistemik pada negara-negara yang mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membayar bunga utang daripada membiayai pendidikan atau belanja kesehatan untuk rakyatnya.

Di Indonesia, kondisi diperberat dengan tidak mudahnya memenangkan pemilu, sehingga dinyatakan di depan, Capres yang memenangkan Pemilu “terpaksa” menjanjikan semuanya, bahkan “apa saja”. Semua hendak dikerjakan –seperti teori “The Big Push”. Dalam kondisi serba tidak mudah, kepakaran yang hadir cenderung memilih pendekatan children with hummer, dan membuat masalah semakin bertambah. Komplikasi demi komplikasi akan mendatangi Indonesia yang selama ini terjebak dalam kebijakan pembangunan yang sectoral dan parsial, karena kurang diajari bahwa kebijakan (pembangunan) adalah (senantiasa) kebijakan yang majemuk, compound, dan bukan tunggal. Masalah-masalah ekonomi pun solusinya kadang tidak di teori ekonomi. Masalah politik solusinya tidak selalu di teori politik. Perlu kolidasi (collide) antar teori –seperti yang saya ketahui dilakukan dalam pembuat kebijakan di Jerman.

Di Indonesia, misalnya, kebijakan akselerasi finansial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nampaknya dapat dikategorikan sebagai children with hammer (CWH) atau solution finds problem (SFP) dalam kebijakan publik. Kekuatan teori yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan adalah menggelontorkan dana ke bank dan mempercepat belanja pemerintah. Kebijakan Menkeu bahwa masalah pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan kurangnya uang beredar (tight liquidity) memang hanya menangkap satu aspek dari realitas ekonomi. Likuiditas memang penting, karena ketersediaan uang memengaruhi konsumsi, kredit, dan investasi. Tetapi dalam teori ekonomi makro maupun pengalaman empiris, pertumbuhan ekonomi tidak ditentukan oleh satu variabel saja.

Ada beberapa faktor lain yang justru sering lebih menentukan. Pertama, ketidakpastian ekonomi dan investasi. Investor, baik domestik maupun asing, biasanya menahan ekspansi jika mereka melihat ketidakpastian-misalnya tahun politik, perubahan regulasi, ketidakpastian hukum, atau instabilitas global. Hal ini membuat capital formation (pembentukan modal) melambat, meski uang beredar cukup. Jadi masalah bukan hanya availability of money, tetapi confidence terhadap iklim usaha. Ke dua, daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga adalah pilar utama ekonomi Indonesia (kontribusinya lebih dari 50% PDB). Jika daya beli menurun karena inflasi, upah riil stagnan, atau lapangan kerja terbatas, maka uang beredar banyak pun tidak akan otomatis mendorong pertumbuhan. Fenomena ini mirip dengan konsep liquidity trap dalam teori Keynes: meski uang disuntikkan ke pasar, masyarakat ragu hingga enggan membelanjakan karena pesimisme.

Ke tiga, produktivitas dan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh produktivitas tenaga kerja, diversifikasi industri, dan kapasitas inovasi. Jika struktur ekonomi masih didominasi konsumsi dan komoditas primer, suntikan uang ke pasar hanya memberi efek jangka pendek, bukan fundamental. Ke empat, faktor global yaitu perdagangan internasional, suku bunga global (misalnya kebijakan The Fed), dan harga komoditas juga sangat memengaruhi perekonomian Indonesia. Misalnya, ketika harga batubara dan sawit jatuh, ekspor melemah meskipun uang beredar cukup. Dengan demikian, analisis yang terlalu menyederhanakan pertumbuhan hanya pada persoalan uang beredar bisa menyesatkan arah kebijakan. Perspektif Keynesian menekankan pentingnya permintaan agregat (aggregate demand), yang mencakup konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-neto, bukan sekadar jumlah uang. Sementara ekonomi kelembagaan (Acemoglu & Robinson, Why Nations Fail, 2012) menekankan bahwa kepastian hukum, kualitas regulasi, dan tata kelola institusi lebih menentukan kepercayaan pasar dibanding sekadar injeksi likuiditas.

Dus, masalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa direduksi menjadi isu kurangnya uang beredar. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menciptakan kepastian investasi, menjaga daya beli, dan memperbaiki struktur ekonomi agar pertumbuhan lebih berkelanjutan. Namun, CWH nampaknya menjadi “tradisi” pengambilan kebijakan publik di Indonesia. Misalnya kebijakan bantuan sosial (bansos) untuk kemiskinan. Pemerintah Indonesia sejak lama mengandalkan bansos (bantuan tunai, sembako, PKH, BLT, dll.) sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan. Padahal, kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi: keterbatasan pendidikan, kesehatan, akses pekerjaan, hingga infrastruktur desa. Namun karena “palu” yang paling cepat dan politis adalah bansos, hampir semua persoalan kemiskinan diperlakukan sebagai “paku” yang bisa dipukul dengan bansos. Hasilnya, angka kemiskinan fluktuatif, tetapi ketimpangan struktural tetap sulit diatasi.

Ada juga kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai solusi tunggal pertumbuhan. Dalam satu dekade terakhir, infrastruktur sering diposisikan sebagai silver bullet untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jalan tol, bandara, dan pelabuhan dibangun masif. Namun instrumen ini sering digunakan tanpa disertai kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas SDM. Akibatnya, manfaat pembangunan infrastruktur tidak selalu merata, sehingga tidak sedikit daerah hanya menjadi jalur lintasan, bukan pusat pertumbuhan baru.

Refleksi yang selanjutnya dapat kita simak adalah bahwa kebijakan pembangunan pasca Orde Baru, atau Era Reformasi dan Pasca Reformasi, ditandai satu hal penting –dan mencemaskan—yaitu rendahnya kesinambungan kebijakan pembangunan, khususnya sejak era Pemilihan Presiden secara langsung –demikian juga di tingkat Daerah. Sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung (2004), pola pembangunan di Indonesia cenderung ditentukan oleh visi dan gaya kepemimpinan presiden yang berkuasa, bukan semata oleh rencana jangka panjang negara. Hal ini menyebabkan diskontinuitas kebijakan antar-era, terutama terlihat dalam transisi SBY, Jokowi, Prabowo. Pada era SBY (2004 – 2014) filosofinya adaah menekankan stabilitas politik dan makro-ekonomi. SBY dikenal berhati-hati, menjaga konsensus politik, dan relatif teknokratik dalam pengambilan keputusan. Pertumbuhan ekonomi moderat tapi stabil, penguatan demokrasi, pencitraan internasional. Kebijakan diarahkan kepada 3+1 prioritas, yaitu pro-poor, pro-growth, pro-job, pro-environment (MP3EI) –meski banyak dikritik lemah di eksekusi.

Era Joko Widodo (2014–2024) filosofinya adalah developmental state gaya baru—mendorong percepatan pembangunan fisik dan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan. Jokowi menekankan kerja-kerja nyata, eksekusi cepat, dan “membangun dari pinggiran”. Prioritas Jokowi adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran (tol, bendungan, bandara, pelabuhan, kereta cepat), hilirisasi industri, transformasi digital, dan pemangkasan subsidi BBM. Jokowi banyak mengabaikan politik elite dalam arti tradisional, lebih fokus pada proyek strategis nasional. Akibatnya, ada keluhan tentang lemahnya konsolidasi demokrasi dan praktik populisme eksekutif. Bahkan Jokowi berhasil secara efektif untuk “menjinakkan” para elit politik tradisional. Era Prabowo Subianto (2024–2029, awal pemerintahan) filosofinya adalah nasionalisme ekonomi dengan gaya populis-nasionalistik, ditopang visi “ketahanan pangan, energi, dan pertahanan”. Prabowo membawa dua pola kepemimpinan ke dalam manajemen pembangunan: military-style leadership, dari latar belakangnya sebagai Jenderal Militer dan business-like leadership, dari latar belakangnya sebagai pengusaha besar. Yang pertama pendekatan satu-lini, yang ke dua, pragmatisme, yang pada tingkat tertentu dapat menjadi ekstrem. Bahkan, sebagai sosok pernah secara “paksa” dipinggirkan dari pusat kekuasaan (diberhentikansebagai Danjen Kopassus) maupun dari pusat kekuatan politik (“dipinggrkan” dari Partai Golkar, Prabowo mempunyai kekuatan jaringan “pinggiran”. Ditambah international exposure yang selama ini.

Namun, perlu diakui, tetap diperlukan usaha keras untuk mendapatkan dukungan dari wong cilik, pada kawulo. Dapat diterima jika Prabowo mengedepankan kebijakan yang ekstra populis, bahkan ada kecenderungan popularis, yaitu makan (siang) bergizi gratis, program yang digadang-gadang paling menciptakan multiplier effect di persekolahan hingga perekonomian kawasan; koperasi merah putih; dan sekolah rakyat. Berbeda dengan Jokowi yang sejak awal sudah populer, maka Prabowo jauh dari popularitas sebagai wong cilik yang konconya sesama wong cilik. Prabowo berlatar belakang kelompok atas, atau elit; berbeda dengan, misalnya, Soekarno, Soeharto, ataupun Jokowi. Bahkan, Gus Dur, Megawati, dan SBY pun bukan masuk kelompok “wong cilik“. Gus Dur punya modal sebagai pimpinan NU, organisasi yang dikenal merakyat; demikian pula Megawati yang memimpin partai PDI-P yang berslogan partainya wong cilik. Sebagai pemimpin politik, Prabowo memerlukan dukungan populis lebih dari yang diperlukan, misalnya, Jokowi, yang mempunyai legitimasi sebagai “wong cilik”. Untuk membangun kebijakan pro wong cilik bukan saja tidak mudah, namun juga tidak murah. Mereka yang berasal dari “wong cilik“ saja tidak sungguh-sungguh berhasil, apalagi yang tidak berasal dari “wong cilik“. Gus Dur hanya bertahan kurang dari dua tahun (20 Oktober 1999 s/d 23 Juli 2001). Megawati tidak dapat memenangkan pemilu presiden 2004, meski ia adalah Presiden 2001-2004. Jokowi mengalami tekanan publik yang luar biasa, termasuk “pelecehan” sosial dan politik melalui diskursus publik, menjelang dan setelah selesai menjabat Presiden. Demikian juga SBY, yang dari kelompok “elit” yang mengalami hal yang relatif sama di akhir kekuasannya –dan bahkan Partai Demokrat kehilangan kekuatannya. Meski ada sejumlah kesinambungan kebijakan pembangunan, namun hanya merepresentasikan 20-40% dari kebijakan-kebijakan utama atau unggulannya, kebijakan yang paling menyita anggaran dan perhatian publik.

Ketidaksinambungan kebijakan dari periode ke periode disebabkan tiga hal. Pertama, pemilu presiden langsung yang membuat calon Presiden baru “terpaksa” menjadikan “visi-misi” baru yang berbeda dengan sebelumnya dan pesaingnya agar “menjual” di “pasar”. Ke dua, ketidak-adaan GBHN, sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945, membuat keberlanjutan kebijakan pembangunan menjadi tidak relevan. Memang, ada rencana pembangunan jangka panjang, namun tidak mengikat secara memadai dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain. Selain itu, memang diakui tidak mudah membuat perencanaan jangka panjang, karena perubahan drastis dan dramatis hadir bukan dalam hitungan dasawarsa, bahkan bukan lagi pancawarsa, melainkan ekawarsa. Membangun “konsensus” antar rejim ibarat “menegakkan benang basah”. Ke tiga, keberadaan “sponsor” dalam setiap Pilpres menjadikan setiap kandidat “disandera” dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang baru dan berbeda dengan sebelumnya. Ke empat, memang kebijakan pembangunan sebelumnya tidak benar, bahkan tidak baik.

Masalahnya, ketidaksinambungan kebijakan ini menyandera kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat, sehat, dan alamiah. Psikologi investor yang normal –bukan karbitan, termasuk yang hit and run—adalah melihat dan memastikan tidak ada perubahan kebijakan (termasuk regulasi atau “aturan”) khususnya terkait bisnis, baik perijinan, pengelolaan, ketenagakerjaann, hingga perpajakan dan retribusi. Ketika ada perubahan, maka investor akan melihat dan menunggu pelaksanaannya, apakah mengganggu bisnis mereka secara jangka panjang atau tidak. Mereka yang “tiba-tiba” masuk biasanya bukan kategori investor normal, atau normal, namun mempunyai perhitungan bahwa bisnis mereka akan mampu menciptakan laba dalam waktu –setidaknya—satu tahun, sehingga jika harus “keluar” dari bisnis, tidak menjadi masalah. Atau, sekedar sebagai “komitmen politik” atas konsesi ekonomi yang diterima pada masa-masa sebelumnya. Jika kebijakan tertentu diubah dalam waktu pendek, maka investor akan wait and see. Ketika ia sudah siap, hendak masuk, kebijakan berubah, dan ia kembali wait and see. Begitu seterusnya. Tidak heran jika investasi yang masuk adalah investasi yang –dari investornya—jangka pendek, hit and run, atau investasi turunan, mengingat risikonya. Menjadikan Konsumsi sebagai kekuatan utama pertumbuhan ekonomi tidaklah salah, namun pada tingkat tertentu menciptakan bias, terutama pada perekonomian yang terbuka, di mana Konsumsi masyarakat tidak menciptakan investasi domestik, karena produk yang dikonsumsi berasal dari impor –tidak seperti yang diajarkan oleh ekonomi Keynesian di tahun 1930an yang diterapkan AS untuk menyelamatkan ekonomi dari malaise besar.

Simpulan dan Pembelajaran

Jalan menuju Indonesia yang gilang-gemilang harus diakui semakin tidak mudah. Kebijakan pembangunan kita sering tergoda –dan terjebak—ke kebijakan pembangunan yang P-B daripada P-A. Diskusi saya selama dua puluh tahun terakhir dengan pakar senior maupun praktisi senior, banyak berhenti ke importasi pemikiran impor yang dipaksakan di Indonesia. Ada yunior saya, yang bersekolah di Belanda, dan diajari “masalah kebijakan antar negara sama saja, negara berkembang tidak perlu susah-sudah mencari sendiri jawabannya. Di sini sudah ada jawabannya, tinggal pakai, tinggal tiru”. Mungkin saja si Profesor tidak salah. Namun, yang pasti, Jerman tidak mau meniru Belanda. Apalagi Amerika Serikat, Australia, Jepang, China, apalagi Rusia. Dan, mereka bukannya negara yang tidak perform.

Di masa lalu, kita punya ekonom besar seperti Soemitro dan para muridnya seperti Widjojo hingga Emil Salim. Mereka membangun teori-teori yang mengindonesia. Bahkan ada juga Kwik Kian Gie, Sjahrir, Rizal Ramli, hingga Faisal Basri. Ada sosiolog besar seperti Soerjono Soekanto, Soedjatmoko, Selo Soemardjan, Nasikoen, yang membangun teori pembangunan sosial. Mungkin hari ini kita memerlukan Pemerintah yang ngopeni akademisi-akademisi kita untuk berani dan mampu membangun konsep-konsep pembangunan dan kebijakan-kebijakan pembangunan Indonesia yang mengindonesia –yang tidak sekedar importitr, apalagi yang hanya makelaran, apalagi yang komprador.

Sangat mungkin, kita menemukan konsep kebijakan pembangunan yang mungkin berbeda dan tidak asal berbeda, dan membuat Pemerintah hari ini (dan ke depan) mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang dapat diandalkan, yang pada akhirnya mampu melahirkan –karena kita masih belum pada level “punya” dan meningkatkan—kepercayaan publik, bottom line dari setiap penyelenggaraan pemerintahan; menciptakan trust, kepercayaan, baik rakyat Indonesia, juga komunitas internasional. Dan, kepercayaan adalah sesuatu yang diberikan, dan bukan diminta, dibeli, apalagi dipaksa. Kepercayaan ibarat cinta; bukan seks. Anda dapat membeli seks, tetapi cinta tetap tidak dapat dibeli, kecuali cinta palsu.

Kepercayaan juga hadir jika Pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mengatasi masalah yang ada dan merespon masa depan. Pembelajaran dan praktek kebijakan publik tidak dapat lagi dimulai dari policy problem, seperti yang terus diajarkan di kelas-kelas dan pelatihan-pelatihan kebijakan publik, namun dari policy issues, karena berkenaan dengan past and existing problem dan tomorrow and future concern. Demonstrasi yang meresahkan Indonesia beberapa waktu lalu –dan menyebabkan contagious effect di Nepal, Malaysia, dan Filipina—tidak saja karena keresahan masyarakat kepada penyelenggaraan dan penyelenggara pemerintah –dipicu dari tidak pelecehan publik oleh sejumlah anggota Dewan—namun karena lahirnya kelompok bawah yang baru, yang sudah dikenalkan 15 tahun yang lalu, The Precariat –precarious proletariat—(Standing, 2011), mereka yang sudah di tepi garis miskin, dan tidak jelas nasibnya, mereka didominasi oleh pekerja-pekerja kerah biru digital, yang menjadi “budak” algoritma yang tidak mereka fahami. Padahal, selama 15 tahun terakhir, hanya sektor digital-lah yang mampu menciptakan lapangan kerja padat karya yang paling efektif dibanding sektor apa pun. Sektor yang belakangan disebut sebagai The Gig Economy, Pemerintah yang berhasil mendapatkan kepercayaan adalah Pemerintah yang berhasil untuk menjadi Learning Government dan menciptakan kebijakan-kebijakan publik yang bersandar ke masa depan –leaning to the future—dan lebih dari sekedar problem solving, apalagi kebijakan yang menjadi bagian dari masalah itu sendiri –government as well as its policies are not solving the problem, but part of the problem, and sometimes become the problem itself.

Akhirnya, konsep yang kita tawarkan di depan adalah kebijakan publik sebagai critical success factor, atau dalam teori fisika nuklir disebut sebagai critical mass, massa kritis atau massa genting yaitu jumlah terkecil massa atau material fisi yang memungkinan reaksi nuklir berantai yang berkelanjutan pada bom nuklir atau reactor nuklir terjadi. Kebijakan publik, dalam dalam konteks ini adalah kebijakan pembangunan, adalah critical mass tersebut. Kebijakan publik bukan lagi sekedar legitimasi bagi pemerintah, termasuk pemerintahan hari ini, namun menjadi jaminan bahwa pemerintahan yang ada akan terus berjalan, dan keberhasilan akan terjadi seakan secara otomatis, dengan sendirinya. Seperti ketika proses berantai pada bom atom atau reaktor nuklir mencapai titik critical mass-nya. Tanpa itu, “bom atom” tidak pernah meledak, dan reaktor nuklir tidak pernah bekerja menciptakan enerji, dan rantai yang terjadi menjadi proses yang meletihkan dan sia-sia. Kiranya, ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, secara khusus Pemerintahan yang kita miliki pada saat ini dan empat tahun ke depan, serta pada tahun-tahun selanjutnya.

Pemerintahan Presiden baru berjalan satu tahun, dan masih ada “waktu” empat tahun ke depan. Masih ada waktu untuk meningkatkan kualitas kebijakan ke depan. Tugas dari para anggota kabinet –Menteri dan Kepala Badan/Lembaga—adalah memastikan keberhasilan Presiden Prabowo untuk memperoleh bottom line dari kepemimpinan politik dan pemerintahannya dari tahun ke tahun, karena berhasil membangun kebijakan-kebijakan unggul, dengan mereposisi kebijakan-kebijakan pembangunannya dari posisi P-B atau PA/P-B ke P-A, dan menjadikan sebagai pondasi kebijakan nasional yang berkelanjutan, sebagai legitimasi kelembagaan dari kepemimpinannya.