Abstrak

Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi politik, tetapi juga sebagai rujukan normatif bagi seluruh kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan publik di Indonesia berhenti pada dimensi formal—sah secara hukum tetapi lemah secara konstitusional substantif. Tulisan ini berargumen bahwa kebijakan publik sejatinya merupakan instrumen dari konstitusionalisme substantif, yaitu mekanisme implementatif untuk mewujudkan cita-cita konstitusi ke dalam tindakan nyata negara. Dengan menggunakan pendekatan institusional dan teori sistem politik, makalah ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik menjadi ujung rantai pelembagaan konstitusi: dari norma dasar (grundnorm), sistem politik, sistem pemerintahan, hingga tindakan konkret pemerintah. Analisis difokuskan pada konteks Indonesia pasca-Reformasi, dengan membandingkan praktik kebijakan di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia sebagai kasus pembelajaran institusional.

Kata kunci: Konstitusi, konstitusionalisme substantif, kebijakan publik, sistem politik, legitimasi

1. Pendahuluan

Konstitusi merupakan pondasi eksistensial bagi negara-bangsa. Ia bukan sekadar dokumen hukum, melainkan kontrak sosial yang melegitimasi keberadaan negara dan membatasi kekuasaannya (Friedrich, 1950; Sartori, 1962). Namun, konstitusi hanya hidup sejauh ia dijalankan melalui sistem politik dan pemerintahan yang efektif. Dalam hal ini, kebijakan publik menjadi bentuk pelembagaan paling nyata dari konstitusi—ia merupakan “tindakan negara yang bernorma konstitusi”.

Dalam konteks Indonesia, relasi antara konstitusi dan kebijakan publik menjadi semakin relevan pasca-amandemen UUD 1945 (1999–2002). Reformasi telah mengubah wajah sistem politik Indonesia dari sentralistik menuju demokratis, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai konstitusional, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan umum. Maka, pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana kebijakan publik dapat dipahami sebagai instrumen konstitusionalisme substantif?

Tulisan ini menawarkan argumentasi bahwa kebijakan publik adalah bentuk konkret dari pelembagaan konstitusi. Konstitusi memberi legitimasi dan arah normatif, sistem politik menyediakan arena dan aktor, sistem pemerintahan mengelola mekanismenya, dan kebijakan publik menjadi manifestasi terakhir dalam bentuk keputusan dan tindakan nyata.

2. Landasan Teoretis

Konstitusionalisme Substantif. Konstitusionalisme substantif menekankan bahwa keberadaan konstitusi tidak cukup hanya dijalankan secara prosedural, melainkan juga secara substantif—yakni sejauh mana nilai-nilai dasar konstitusi diwujudkan dalam praktik pemerintahan (Tushnet, 2013; Henkin, 1999). Dalam pandangan ini, supremasi konstitusi bukan hanya pada teks hukum, melainkan pada realisasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang dikandungnya.

Carl J. Friedrich (1950) menyebut konstitusi sebagai “the effective and fundamental rules”—aturan dasar yang hanya bermakna jika hidup dalam praktik politik. Giovanni Sartori (1962) menegaskan bahwa konstitusi adalah “peta jalan” (blueprint) dari sistem politik, bukan tujuan akhir. Artinya, konstitusionalisme substantif menuntut agar kebijakan publik, sebagai produk akhir sistem pemerintahan, sejalan dengan cita-cita konstitusional yang mendasarinya.

Sistem Politik sebagai Jembatan Pelembagaan. David Easton (1953) memandang sistem politik sebagai mekanisme konversi tuntutan dan dukungan masyarakat menjadi kebijakan publik yang berotoritas (authoritative allocation of values). Dengan demikian, sistem politik adalah jembatan pelembagaan konstitusi—yang menerjemahkan norma konstitusional ke dalam keputusan politik.

Gabriel Almond dan G. Bingham Powell (1966) memperjelas fungsi-fungsi sistem politik: interest articulation, interest aggregation, policy making, dan policy implementation. Seluruh fungsi ini menegaskan bahwa kebijakan publik adalah hasil akhir dari proses politik yang bersumber dari nilai-nilai konstitusional.

Kebijakan Publik sebagai Ekspresi Institusional. Thomas R. Dye (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do.” Namun, definisi ini menjadi terlalu formal jika dilepaskan dari basis normatifnya. Dalam konteks konstitusionalisme substantif, kebijakan publik harus dipahami sebagai tindakan negara yang bersumber dari legitimasi konstitusional dan berorientasi pada cita-cita konstitusi.

3. Kebijakan Publik sebagai Instrumen Konstitusionalisme Substantif

Rantai Pelembagaan Konstitusi: Konstitusi → Sistem Politik → Sistem Pemerintahan → Kebijakan Publik → Kinerja Konstitusional

Rantai ini menggambarkan bahwa kebijakan publik adalah titik akhir dari proses institusionalisasi konstitusi. Ia merupakan output dari sistem politik dan sekaligus implementasi nilai konstitusi. Jika konstitusi memuat prinsip keadilan sosial, maka kebijakan publik di bidang ekonomi harus mengandung instrumen redistribusi dan keberpihakan sosial.

Kebijakan Publik sebagai Cerminan Nilai Konstitusional. Dalam negara hukum modern (constitutional state), kebijakan publik bukan sekadar instrumen teknokratik, melainkan perwujudan nilai dasar konstitusi: keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan (Habermas, 1996; Rawls, 1971). Dengan demikian, keberhasilan kebijakan publik harus diukur tidak hanya dari efektivitasnya (output), tetapi juga dari kinerja konstitusionalnya (outcome normatif).

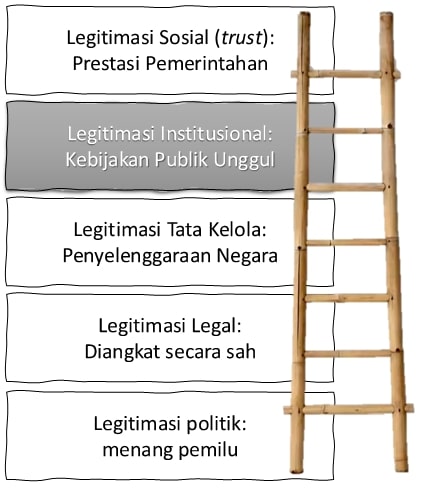

Implikasi Teoretis. Implikasi normatifnya adalah bahwa kebijakan publik memperoleh legitimasi bukan hanya dari kewenangan formal, tetapi dari kesesuaiannya dengan nilai konstitusi. Implikasi institusionalnya adalah bahwa sistem politik dan pemerintahan menjadi saluran yang memastikan konstitusi “hidup” dalam bentuk kebijakan. Implikasi evaluatifnya adalah bahwa kinerja pemerintah dapat dinilai dari sejauh mana kebijakannya mencerminkan nilai-nilai konstitusional.

4. Analisis Kontekstual: Kasus Indonesia

Konstitusi sebagai Sumber Legitimasi. UUD 1945 menegaskan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3), kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2), dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan). Prinsip-prinsip ini menjadi sumber legitimasi konstitusional bagi seluruh kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan hanya sah secara hukum tanpa mewujudkan nilai-nilai substantif konstitusi.

Kesenjangan antara Legalitas dan Substansi. Fenomena kebijakan “bergizi rendah” (Nugroho, 2020) menggambarkan lemahnya relasi antara legitimasi konstitusional dan substansi kebijakan. Kebijakan sering kali responsif terhadap tekanan jangka pendek, bukan terhadap mandat konstitusional jangka panjang. Akibatnya, terjadi defisit konstitusionalisme—yaitu jarak antara cita-cita konstitusi dan kenyataan kebijakan publik.

Menuju Konstitusionalisme Substantif. Untuk Membangun konstitusionalisme substantif memerlukan, pertama, koherensi normatif: setiap kebijakan harus diturunkan dari prinsip dasar konstitusi. Ke dua, kapasitas institusional: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki kesadaran konstitusional kolektif. Ke tiga, partisipasi masyarakat: masyarakat sipil perlu berperan sebagai constitutional watchdog untuk memastikan kebijakan publik tetap sejalan dengan konstitusi.

5. Perbandingan dengan Negara Lain

Amerika Serikat. Sistem presidensial dengan konstitusi rigid menghasilkan kebijakan publik yang sangat bergantung pada judicial review untuk memastikan konstitusionalitasnya. Mahkamah Agung menjadi penafsir tertinggi nilai-nilai konstitusi dalam kebijakan (Tushnet, 2013).

Jerman. Grundgesetz (1949) menjadikan prinsip Rechtsstaat dan Sozialstaat sebagai dasar kebijakan publik. Setiap kebijakan harus tunduk pada prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial (Habermas, 1996).

Indonesia. Kelembagaan masih dalam tahap konsolidasi. Meskipun UUD 1945 telah menetapkan norma kuat, kinerja konstitusional kebijakan publik masih terfragmentasi, terutama akibat lemahnya kapasitas birokrasi dan partai politik.

6. Kesimpulan

Kebijakan publik merupakan instrumen paling nyata dari konstitusionalisme substantif. Ia tidak hanya menjadi produk administratif, tetapi juga ekspresi hidup dari konstitusi.

Hubungan antara keduanya membentuk rantai legitimasi politik yang utuh:

Konstitusi memberi dasar normatif → sistem politik mengartikulasikan nilai → sistem pemerintahan menyalurkan kebijakan → kebijakan publik mewujudkan cita-cita konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar bukan pada perumusan konstitusi, melainkan pada penguatan kesadaran konstitusional dalam praktik kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau stabilitas politik, tetapi dari sejauh mana kebijakan publik mampu menghidupkan semangat konstitusi dalam kehidupan rakyatnya.

Daftar Pustaka

Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). Comparative politics: A developmental approach. Boston: Little, Brown.

Dye, T. R. (2017). Understanding public policy (15th ed.). New York: Pearson.

Easton, D. (1953). The political system: An inquiry into the state of political science. New York: Knopf.

Friedrich, C. J. (1950). Constitutional government and democracy. Waltham, MA: Ginn.

Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. Cambridge: MIT Press.

Henkin, L. (1999). Constitutionalism, democracy, and foreign affairs. New York: Columbia University Press.

Lijphart, A. (1999). Patterns of democracy. New Haven: Yale University Press.

Nugroho, R. (2020). Public policy: Dinamika kebijakan publik di era disrupsi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge: Harvard University Press.

Sartori, G. (1962). Democratic theory. Detroit: Wayne State University Press.

Tushnet, M. (2013). Advanced introduction to comparative constitutional law. Cheltenham: Edward Elgar.