Pendahuluan

Konstitusi merupakan grundnorm atau norma dasar yang menjadi sumber legitimasi dan arah penyelenggaraan negara (Kelsen, 1967). Di banyak negara, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga blueprint politik yang menentukan arah bangsa. Indonesia, dengan UUD 1945 yang mengalami empat kali amandemen pada 1999–2002, telah menegaskan dirinya sebagai negara demokratis dengan sistem presidensial dan komitmen terhadap hak asasi manusia (HAM).

Namun, di balik penguatan konstitusional tersebut, terdapat kerentanan serius. Kerentanan itu bukan hanya terkait desain teks, melainkan terutama praktik politik yang sering melampaui batasan konstitusi. Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam makalah ini adalah: apa kerentanan konstitusi Indonesia, dan bagaimana implikasinya bagi masa depan demokrasi dan stabilitas negara?

Kerangka Teori

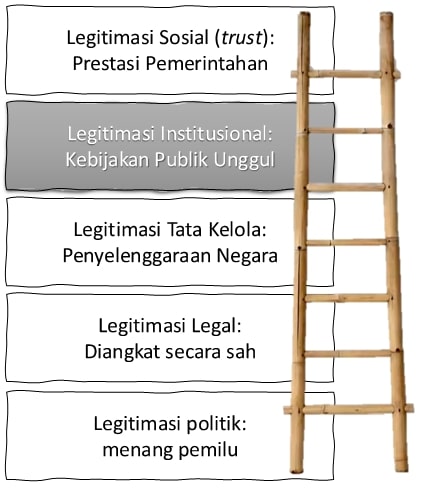

Wheare (1963) menekankan konstitusi sebagai pengaturan institusi-institusi negara dan hubungan antar-cabang kekuasaan. Montesquieu (1748) menegaskan pentingnya separation of powers untuk mencegah tirani. Carl J. Friedrich (1950) memandang konstitusi bukan sekadar teks hukum, melainkan proses politik yang hidup. Jimly Asshiddiqie (2006) memperkenalkan gagasan auxiliary state institutions di Indonesia sebagai instrumen penyeimbang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ginsburg & Melton (2014) menekankan constitutional endurance bergantung pada fleksibilitas, inklusivitas, dan penerimaan elite terhadap aturan main. Kerangka teori ini digunakan untuk membandingkan tiga model: Amerika Serikat (konstitusi sebagai sumber kekuatan), Tiongkok (konstitusi subordinat partai), dan Indonesia (konstitusi progresif tapi dilemahkan praktik oligarkis).

Konstitusi Amerika Serikat: Stabilitas dan Relevansi

Konstitusi AS 1787, meski singkat, mampu bertahan lebih dari dua abad dengan hanya 27 amandemen. Prinsip utama yang menjaganya adalah popular sovereignty – kekuasaan berasal dari rakyat; separation of powers – cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif jelas dipisahkan; checks and balances – saling mengawasi dan membatasi; federalisme – negara bagian memiliki otonomi luas; rule of law – tidak ada yang kebal hukum; protection of rights – Bill of Rights menjamin kebebasan individu.

Dengan fondasi ini, Amerika tetap menjadi negara kuat. Bahkan polarisasi politik, kebangkitan populisme (Trump dan MAGA), serta tantangan global belum meruntuhkan resilience sistem konstitusionalnya (Levinson, 2006).

Konstitusi Tiongkok: Formalitas dan Dominasi Partai

Konstitusi Tiongkok (1982, terakhir diamendemen 2018) secara formal menegaskan kedaulatan rakyat, hak-hak individu, dan rule of law. Namun, secara substantif kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT) ditegaskan sebagai inti politik negara. Yang berlaku adalah rule by law (hukum sebagai instrumen partai), bukan rule of law (hukum sebagai pembatas kekuasaan). Tidak ada checks and balances ala Montesquieu; semua lembaga tunduk pada NPC dan pada akhirnya pada partai. Meski konstitusinya lemah secara liberal, Tiongkok tetap kuat karena stabilitas politik, kapasitas negara, strategi pembangunan ekonomi, dan budaya politik Konfusianisme yang menekankan harmoni. Dengan kata lain, konstitusi bukanlah sumber utama kekuatan Tiongkok, melainkan pragmatism strategis yang ditopang disiplin dan integritas elit politiknya.

Konstitusi Indonesia dan Kerentanan

UUD 1945 hasil amandemen membawa kemajuan besar: pembatasan masa jabatan presiden, penguatan HAM, lembaga independen, dan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas.

Namun, terdapat enam kerentanan mendasar. Pertama, Presidensialisme Multi-Partai. Indonesia menganut sistem presidensial tetapi dengan multipartai ekstrem. Presiden harus membangun koalisi luas di DPR. Akibatnya, separation of powers melemah karena hubungan eksekutif-legislatif sering bersifat transaksional. Ke dua, representasi Daerah Lemah. DPD hanya memiliki fungsi pertimbangan, bukan legislasi penuh. Aspirasi daerah tidak terserap optimal, sehingga ada risiko sentralisasi berlebihan. Ke tiga, Partai Politik Oligarkis. Partai sebagai gatekeeper demokrasi, tetapi demokrasi internal sangat lemah. Rekrutmen politik didominasi elite keluarga dan oligarki finansial. Presidential threshold mempersempit kompetisi dan memperkuat oligarki.

Ke empat, Auxiliary Institutions Rentan Politisasi. KPK, KPU, Bawaslu, BI, OJK, dan lembaga independen lain sering mengalami intervensi politik. Padahal, lembaga-lembaga ini seharusnya menjadi checks and balances tambahan. Ke lima, masalah jaminan HAM versus implementasi.Konstitusi menjamin kebebasan berserikat, berpendapat, dan hak lingkungan hidup. Namun, praktiknya dibatasi UU seperti ITE, Ormas, dan Omnibus Law yang minim partisipasi publik. Ke enam, mekanisme amandemen yang mudah. UUD relatif mudah diamandemen (cukup 2/3 MPR hadir, 50%+1 menyetujui). Hanya bentuk negara kesatuan yang tak bisa diubah. Hal ini membuka peluang perubahan regresif, misalnya memperpanjang masa jabatan presiden.

Kerentanan-kerentanan ini berpotensi membahayakan masa depan Indonesia, yaitu oligarki semakin dominan sehingga rakyat kehilangan kedaulatan substantif; pelemahan lembaga independen karena korupsi dan abuse of power meningkat; amandemen regresif dengan risiko kembalinya otoritarianisme; dan disintegrasi politik dan sosial karena aspirasi daerah dan kelompok minoritas tidak terakomodasi.

Kesimpulan

AS kuat karena konstitusi memberi checks and balances nyata. Tiongkok kuat meski konstitusi lemah, karena diganti kapasitas negara dan partai. Dan, Indonesia justru rapuh karena memiliki teks konstitusi yang relatif baik, tetapi praktik politik oligarkis melemahkan pelaksanaannya di mana UUD berpotensi kehilangan makna substantif.

Jadi, kerentanan utama UUD 1945 bukan pada teks, melainkan pada lemahnya budaya konstitusional dan dominasi oligarki politik. Kerentanan utama UUD 1945 adalah ketidakselarasan antara teks konstitusi yang progresif dengan praktik politik yang oligarkis. Amerika kuat karena konstitusinya mampu menjaga checks and balances. Tiongkok kuat meski konstitusinya lemah, karena kompensasi dari kapasitas negara dan PKT. Indonesia justru rawan karena punya teks konstitusi yang cukup baik, tetapi praktik politik sering melanggarnya. Maka, ancaman terbesar bagi Indonesia ke depan bukanlah teks UUD 1945 itu sendiri, melainkan praktik pelemahan konstitusi melalui politik oligarki dan kooptasi lembaga independen. Masa depan Indonesia ditentukan bukan hanya oleh UUD 1945, tetapi oleh sejauh mana praktik politik konsisten dengan semangat konstitusi.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Friedrich, C. J. (1950). Constitutional Government and Democracy. Boston: Ginn and Company.

Ginsburg, T., & Melton, J. (2014). Constitutional Endurance. In Ginsburg, T., & Dixon, R. (Eds.), Comparative Constitutional Law. Edward Elgar.

Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.

Levinson, S. (2006). Our Undemocratic Constitution. Oxford University Press.

Montesquieu, C. de. (1748/1989). The Spirit of Laws. Cambridge: Cambridge University Press.

Wheare, K. C. (1963). Modern Constitutions. Oxford: Oxford University Press.