Saya kira para akademisi dan mahasiswa di Indonesia banyak menggunakan literatur metodologi karya Creswell. Salah satu yang saya merasa perlu untuk diangkat adalah pengelompokan paradigma penelitian menjadi empat: post-positivis, interpretif, kritis, dan pragmatis. Paradigma yang ke empat ini yang menjadi pencermatan saya.

Kita perlu refleksi filosofis yang serius—ini bukan sekadar metodologi teknis, tetapi menyentuh fondasi epistemologi ilmu pengetahuan itu sendiri. Kita tidak boleh hanya menerima kategori metodologis yang “sudah jadi”, tetapi mengujinya terhadap konsistensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Itu adalah ciri pendekatan ilmiah yang matang—lebih dekat dengan tradisi filsafat ilmu ala Peirce, Popper, dan Habermas, daripada sekadar pendekatan prosedural metodologi penelitian.

Pragmatisme dalam Metodologi Penelitian Modern

Dalam perkembangan metodologi penelitian kontemporer, pragmatisme sering diposisikan sebagai paradigma yang memberikan dasar filosofis bagi penggunaan metode campuran (mixed methods) dan fleksibilitas metodologis (Creswell, 2014). Pragmatisme dipandang sebagai paradigma yang berorientasi pada pemecahan masalah praktis dan tidak terikat secara eksklusif pada asumsi ontologis maupun epistemologis tertentu. Dalam paradigma ini, pemilihan metode penelitian didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian dan kemampuannya menghasilkan solusi yang efektif terhadap masalah yang dikaji.

Namun demikian, penggunaan pragmatisme sebagai paradigma epistemologis penelitian memunculkan sejumlah persoalan filosofis yang mendasar, terutama terkait konsistensi ontologis, legitimasi epistemologis, dan integritas metodologis ilmu pengetahuan.

Pragmatisme dalam Konteks Filsafat Aslinya: Sebagai Metode Klarifikasi Makna, Bukan Paradigma Epistemologis Relativistik

Pragmatisme pertama kali dirumuskan oleh Charles Sanders Peirce sebagai prinsip metodologis untuk menjelaskan makna konsep melalui konsekuensi praktisnya. Peirce (1878) merumuskan prinsip pragmatis (pragmatic maxim) yang menyatakan bahwa makna suatu konsep terletak pada konsekuensi praktis yang dapat dibayangkan dari konsep tersebut. Dalam pengertian ini, pragmatisme dimaksudkan sebagai metode logis untuk memperjelas konsep, bukan sebagai relativisasi kebenaran.

Peirce secara eksplisit menolak subjektivisme epistemologis dan menegaskan bahwa kebenaran merupakan hasil dari penyelidikan rasional yang dilakukan secara sistematis dan terbuka terhadap koreksi oleh komunitas ilmiah. Bahkan, Peirce kemudian mengganti istilah pragmatism menjadi pragmaticism untuk membedakan konsep aslinya dari interpretasi yang ia anggap menyimpang.

John Dewey kemudian mengembangkan pragmatisme sebagai teori penyelidikan (theory of inquiry), yang memandang pengetahuan sebagai hasil dari interaksi aktif antara manusia dan lingkungannya dalam proses pemecahan masalah (Dewey, 1938). Namun demikian, Dewey tetap mempertahankan komitmen terhadap rasionalitas, verifikasi empiris, dan konsistensi logis dalam proses pembentukan pengetahuan.

Dengan demikian, pragmatisme klasik tidak dimaksudkan untuk merelatifkan kebenaran, melainkan untuk menegaskan hubungan antara makna, pengalaman, dan penyelidikan rasional.

Problem Epistemologis: Reduksi Kebenaran menjadi Utilitas

Salah satu kritik utama terhadap penggunaan pragmatisme sebagai paradigma penelitian adalah kecenderungannya mereduksi kebenaran menjadi sekadar fungsi utilitas atau kemanfaatan praktis. Dalam perspektif pragmatis, kebenaran sering dipahami sebagai apa yang “bekerja” (what works) dalam konteks tertentu (James, 1907).

Namun, reduksi kebenaran menjadi utilitas memunculkan persoalan epistemologis yang serius. Sebagaimana dikemukakan oleh Bertrand Russell (1910), kegunaan suatu gagasan tidak selalu identik dengan kebenarannya. Suatu teori dapat berguna secara praktis, tetapi tidak secara ontologis benar sebagai representasi realitas.

Karl Popper (1959) juga menolak pendekatan instrumentalistik terhadap pengetahuan yang mengabaikan klaim objektivitas. Menurut Popper, tujuan ilmu pengetahuan adalah mendekati kebenaran objektif melalui proses falsifikasi, bukan sekadar menghasilkan teori yang berguna secara praktis. Jika kebenaran direduksi menjadi utilitas, maka ilmu pengetahuan kehilangan orientasinya terhadap realitas objektif dan berubah menjadi sekadar instrumen pragmatis.

Problem Ontologis: Ketidakjelasan Komitmen terhadap Hakikat Realitas

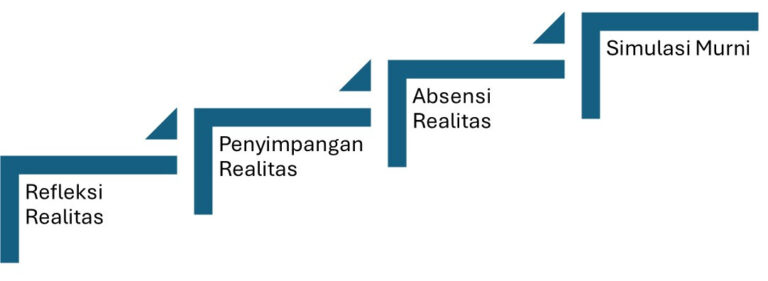

Paradigma penelitian pada dasarnya harus memiliki posisi ontologis yang jelas mengenai hakikat realitas yang diteliti. Positivisme, misalnya, mengasumsikan realitas objektif yang independen dari pengamat, sedangkan interpretivisme memandang realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi manusia (Guba & Lincoln, 1994).

Sebaliknya, pragmatisme cenderung menghindari komitmen ontologis yang tegas dan lebih berfokus pada konsekuensi praktis dari pengetahuan. Ketidakjelasan ontologis ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi epistemologis, terutama ketika peneliti menggabungkan metode yang didasarkan pada asumsi ontologis yang berbeda tanpa dasar filosofis yang koheren.

Guba dan Lincoln (1994) menegaskan bahwa setiap paradigma penelitian harus memiliki konsistensi internal antara ontologi, epistemologi, dan metodologi. Tanpa konsistensi tersebut, legitimasi filosofis penelitian menjadi lemah.

Problem Metodologis: Risiko Instrumentalisme dan Oportunisme Metodologis

Penggunaan pragmatisme sebagai paradigma penelitian juga berisiko mendorong instrumentalisme metodologis, yaitu penggunaan metode penelitian semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan yang valid secara epistemologis.

Jürgen Habermas (1971) memperingatkan bahwa reduksi rasionalitas menjadi rasionalitas instrumental dapat merusak integritas ilmu pengetahuan. Jika metode penelitian dipilih hanya berdasarkan efektivitas praktisnya, maka proses penelitian berisiko kehilangan komitmen terhadap kebenaran objektif dan berubah menjadi sekadar instrumen teknis.

Dalam konteks ini, pragmatisme berpotensi membuka ruang bagi inkonsistensi metodologis, di mana metode penelitian dipilih berdasarkan preferensi atau tujuan peneliti, bukan berdasarkan kesesuaiannya dengan asumsi ontologis dan epistemologis yang koheren.

Problem Filosofis Fundamental: Pergeseran dari Epistemologi ke Aksiologi

Secara filosofis, pragmatisme lebih tepat dipahami sebagai teori aksiologis yang menekankan nilai kemanfaatan pengetahuan, bukan sebagai teori epistemologis yang menjelaskan hakikat kebenaran dan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan.

Pragmatisme berfokus pada pertanyaan:

“apa kegunaan pengetahuan?”

bukan pada pertanyaan epistemologis fundamental:

“apa hakikat kebenaran?”

“bagaimana pengetahuan tentang realitas dapat diperoleh secara valid?”

Akibatnya, pragmatisme lebih kuat sebagai filosofi tindakan (philosophy of action) daripada sebagai filosofi pengetahuan (philosophy of knowledge).

Kesimpulan: Keterbatasan Pragmatisme sebagai Paradigma Penelitian

Berdasarkan analisis filosofis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pragmatisme sebagai paradigma penelitian menghadapi sejumlah keterbatasan mendasar. Pragmatisme cenderung mereduksi kebenaran menjadi utilitas praktis, tidak memiliki komitmen ontologis yang jelas, dan berpotensi mendorong instrumentalisme metodologis yang melemahkan integritas epistemologis ilmu pengetahuan.

Meskipun pragmatisme memiliki nilai penting sebagai pendekatan metodologis yang menekankan relevansi praktis penelitian, posisinya sebagai paradigma epistemologis fundamental tetap problematis. Oleh karena itu, penggunaan pragmatisme dalam penelitian harus dilakukan dengan kehati-hatian filosofis, serta tidak menggantikan peran paradigma epistemologis yang memiliki konsistensi ontologis dan epistemologis yang lebih kuat, seperti positivisme atau interpretivisme.

Pragmatisme secara filosofis lebih tepat dipahami sebagai teori aksiologis dan metodologis yang menekankan kemanfaatan praktis pengetahuan, bukan sebagai paradigma epistemologis yang menjelaskan hakikat kebenaran dan realitas. Penggunaan pragmatisme sebagai paradigma epistemologis dalam penelitian berisiko mereduksi kebenaran menjadi sekadar fungsi utilitas, yang berpotensi melemahkan objektivitas dan konsistensi metodologis ilmu pengetahuan.

Hal yang hendak disarankan, sebagai pembelajar metodologi, saya tidak menyarankan merumuskan “pragmatism” sebagai salah satu jenis paradigma penelitian. Di kelas, saya akan menyarankan (dengan tegas) agar siswa tidak mencatumkan “pragmatism” sebagai pilihan paradigma, karena tidak sesuai dengan dalil ontologikal dan epistemological pada metodologi –hanya padaa aksiologikal atau hal praktis.

Sebagai gantinya, saya akan menyarankan menggunakan pengelompokan dari Guba & Lincoln (1994) bahwa paradigma penelitian terdiri dari (1) Positivisme, (2) Post-positivisme, (3) Konstruktivisme, atau juga dapat difahami sebagai Interpretivisme, dan (4) kritikal.

Referensi Utama

- Peirce, C. S. (1878). How to Make Our Ideas Clear.

- Dewey, J. (1938). Logic: The Theory of Inquiry.

- James, W. (1907). Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking.

- Popper, K. (1959). The Logic of Scientific Discovery.

- Habermas, J. (1971). Knowledge and Human Interests.

- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research.

- Creswell, J. W. (2014). Research Design.

- Russell, B. (1910). Philosophical Essays.