Di tengah gempuran teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), muncul fenomena baru dalam masyarakat kontemporer: kebanggaan akan identitas sebagai individu yang tech savvy. Istilah ini umumnya dipakai untuk menggambarkan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terdapat ironi: dalam banyak kasus, kecakapan digital ini tidak disertai dengan refleksi kritis terhadap dampak jangka panjang teknologi tersebut, khususnya dalam aspek etis dan sosial.

Kemampuan menggunakan teknologi seringkali berkembang seiring dengan kepercayaan bahwa teknologi itu sendiri merupakan jawaban atas segala permasalahan manusia. Evgeny Morozov (2013) menyebut gejala ini sebagai technological solutionism, yaitu keyakinan bahwa semua tantangan sosial dapat diselesaikan dengan pendekatan teknis dan algoritmis. Kepercayaan semacam ini menempatkan teknologi sebagai penolong mutlak dan bahkan menggantikan peran institusi sosial dan politik.

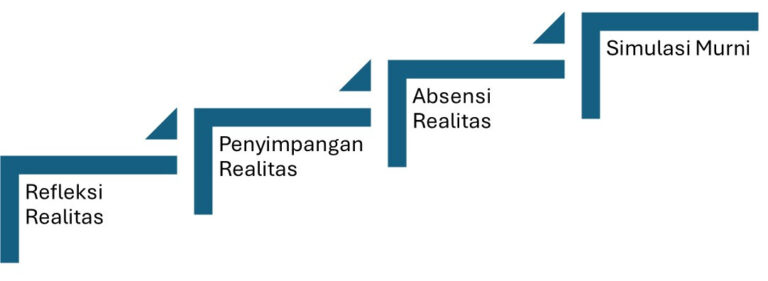

Lebih lanjut, masyarakat yang tech savvy sering kali tidak menyadari bahwa keterampilan mereka hanya bersifat instrumental, yakni sebatas pada level penggunaan dan efisiensi, bukan pada pemahaman atau kesadaran kritis. Ini membuka ruang bagi dominasi algoritma dan sistem otomatisasi yang berjalan tanpa kendali etik dan politik yang memadai.

Dalam Nexus (2023), Harari menjelaskan bahwa teknologi digital dan AI membentuk suatu hubungan kompleks dengan kekuasaan politik dan ekonomi global. Menurutnya, teknologi bukanlah entitas netral. Ia ditanamkan nilai-nilai, kepentingan, dan arah oleh aktor-aktor dominan di dunia. Dalam Nexus, Harari menulis: “Masyarakat yang terlalu bergantung pada algoritma tanpa mempertanyakan kerangka nilai di baliknya, sedang mempercepat proses dehumanisasi dalam skala global” (Harari, 2023, hlm. 148).

Pernyataan ini sejalan dengan gagasannya dalam Homo Deus (2016), bahwa manusia yang menyerahkan otoritas pada algoritma kehilangan kemampuan memahami—dan bahkan mempertanyakan—alasan di balik keputusan yang diambil oleh sistem cerdas.

Menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan pergeseran dari sekadar menjadi digital savvy menuju pengembangan literasi digital kritis (critical digital literacy). Menurut Kellner dan Share (2007) dalam Critical Media Literacy, literasi digital kritis mencakup kemampuan untuk menganalisis hubungan kekuasaan dalam teknologi, mengkritisi tujuan dari sistem informasi, dan memahami konsekuensi sosial dari penggunaan teknologi digital.

Tanpa literasi kritis, masyarakat hanya akan menjadi pengguna teknologi, bukan pengendali arah perkembangannya. Lebih buruk lagi, mereka akan menyerahkan kontrol hidupnya pada sistem yang mereka tidak mengerti.

Dalam dunia yang semakin dikuasai oleh AI dan sistem digital otonom, menjadi tech savvy saja tidaklah cukup. Dunia membutuhkan warga digital yang tidak hanya mahir, tetapi juga bijak dan reflektif. Masyarakat perlu menyadari bahwa teknologi tidaklah netral, dan penggunaannya selalu membawa konsekuensi. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan, pendidikan, dan narasi publik perlu mendorong masyarakat untuk menjadi digital literate secara kritis, bukan hanya operasional, apalagi sekedar teknikal.