Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tengah menghadapi tantangan kritis yang bersifat multidimensi. Kompleksitas masalah ekonomi, sosial, dan politik berakar pada interaksi antara kebijakan publik, struktur kekuasaan, serta perubahan global. Menurut Acemoglu dan Robinson (2012), kualitas institusi politik dan ekonomi sangat menentukan apakah sebuah negara akan bergerak menuju kemakmuran atau terjebak dalam jebakan pembangunan. Dalam konteks Indonesia, empat isu utama dapat diidentifikasi: pertumbuhan yang tidak inklusif, kemiskinan dan pengangguran yang berkelanjutan, korupsi yang melembaga, serta ketidakpastian ekonomi akibat inkonsistensi kebijakan.

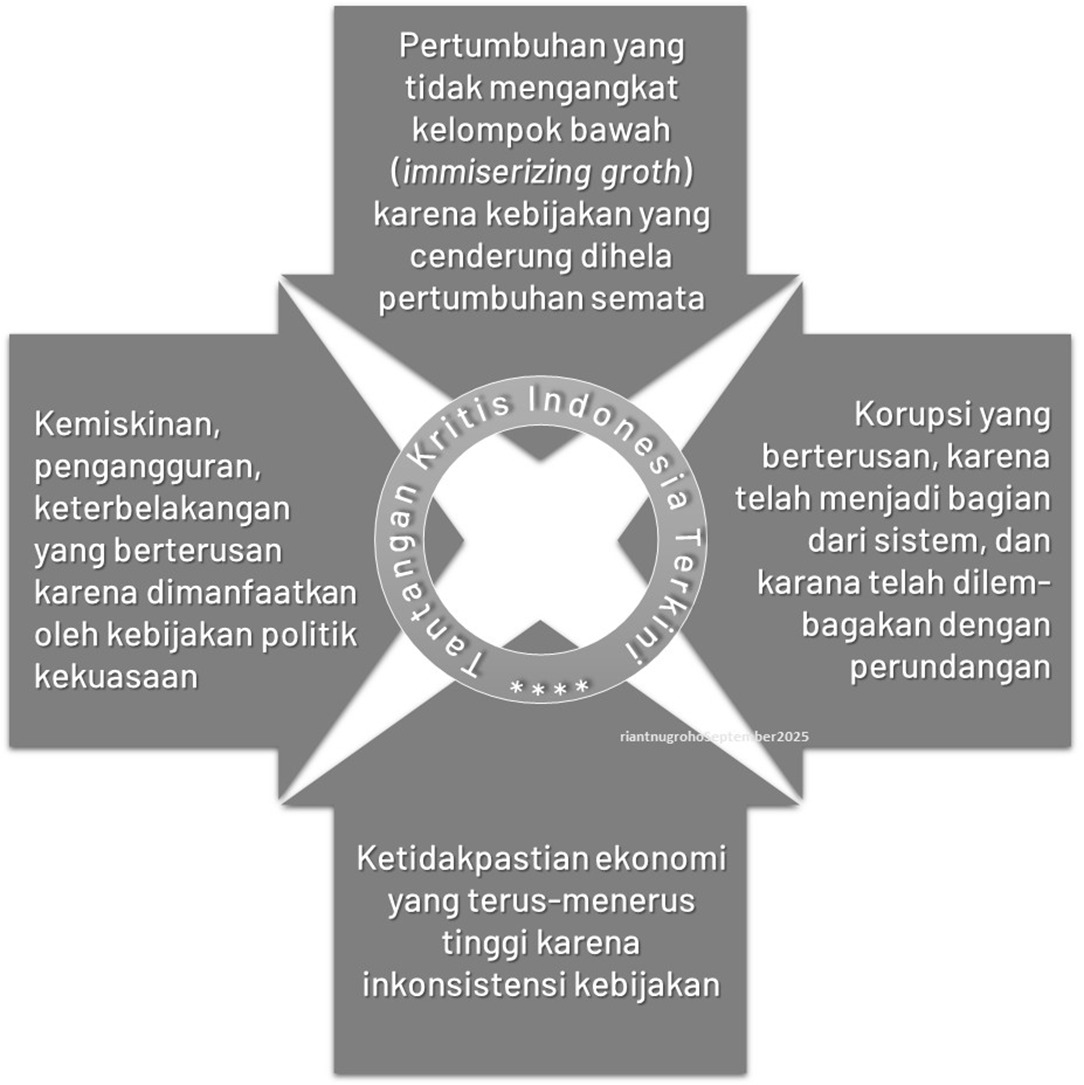

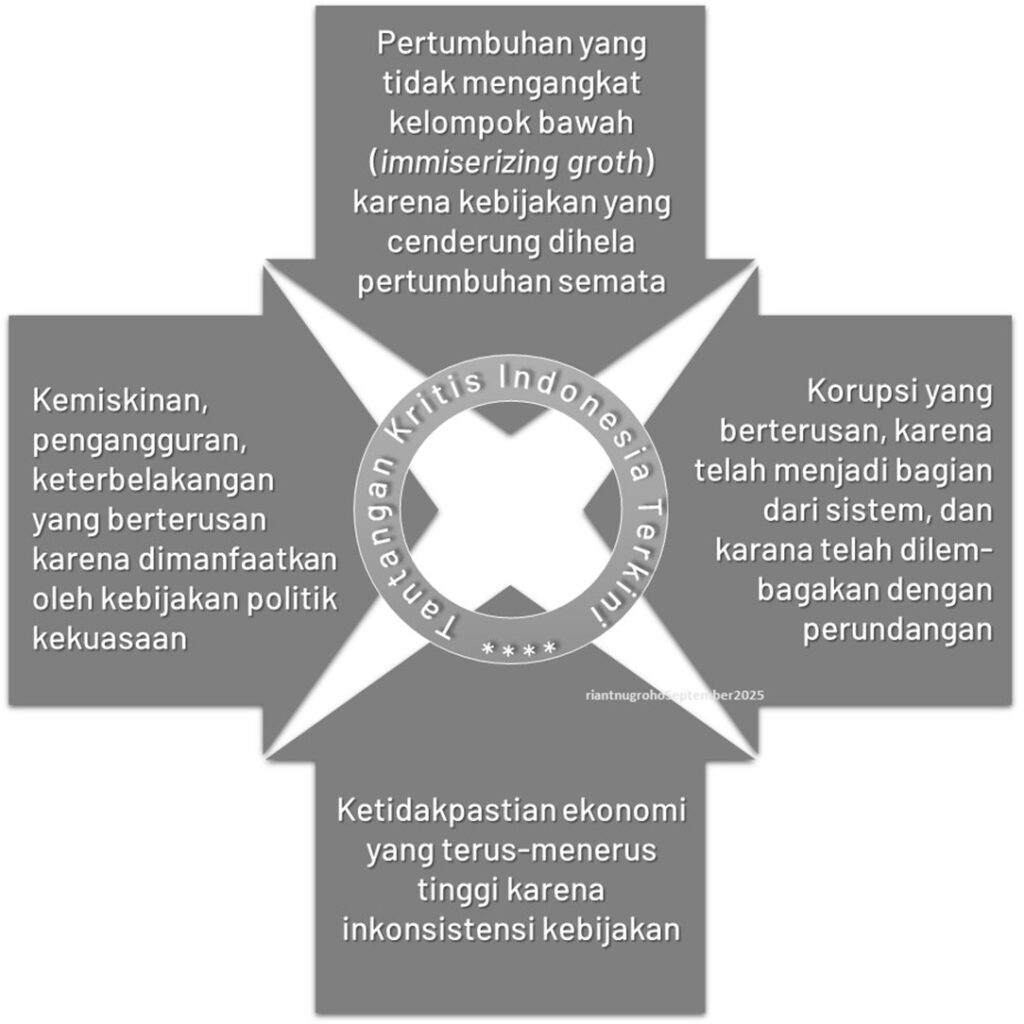

Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan kritis yang bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi, politik, dan sosial. Kompleksitas tantangan ini berakar pada interaksi antara kebijakan publik, struktur kekuasaan, serta dinamika global yang berimplikasi langsung terhadap pembangunan nasional. Ilustrasi dalam gambar menunjukkan empat tantangan utama: pertumbuhan yang tidak inklusif, kemiskinan dan pengangguran yang berkelanjutan, korupsi yang melembaga, serta ketidakpastian ekonomi akibat inkonsistensi kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk menarasikan tantangan tersebut secara analitis dengan merujuk pada literatur akademik.

Gambar 1. Ilustrasi “Tantangan Kritis Indonesia Terkini”

Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Memakmurkan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan angka yang relatif positif, namun tidak serta-merta menurunkan kesenjangan sosial. Konsep immiserizing growth yang dikemukakan oleh Bhagwati (1958) relevan dalam konteks ini, yaitu pertumbuhan yang justru memperburuk kesejahteraan kelompok bawah karena distribusi hasil pembangunan yang timpang. Konsep immiserizing growth diperkenalkan Bhagwati (1958): pada kondisi tertentu, pertumbuhan keluaran atau ekspor dapat memperburuk kesejahteraan jika memburuknya terms of trade, distorsi kebijakan, atau konsentrasi keuntungan melebihi manfaat agregat. Literatur modern mengkritisi generalitas konsep ini tetapi mengakui bahwa pertumbuhan bisa tidak inklusif bila institusi dan kebijakan redistribusi lemah (Kanbur, 2019; Stiglitz, 2012). Di negara berkembang, pola pertumbuhan berbasis komoditas dan rente dapat menaikkan PDB tanpa memperluas mobilitas sosial (Acemoglu & Robinson, 2012). Penekanan berlebihan pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) seringkali mengabaikan dimensi pemerataan, sehingga golongan miskin tetap terperangkap dalam kerentanan ekonomi (Todaro & Smith, 2020).

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% per tahun (BPS, 2023), manfaatnya tidak dirasakan secara merata. Kesenjangan sosial masih tinggi; data Gini Ratio Indonesia pada 2022 berada di angka 0,384, yang menunjukkan distribusi pendapatan belum merata. Bhagwati (1958) menyebut fenomena immiserizing growth, ketika pertumbuhan justru memperburuk kesejahteraan kelompok miskin.

Selain itu, ketergantungan pada sektor ekstraktif dan konsumsi domestik menghambat transformasi struktural menuju ekonomi berbasis inovasi. Todaro dan Smith (2020) menegaskan pentingnya pertumbuhan yang inklusif, yaitu yang mampu mengurangi kesenjangan, memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanya akan memperkaya segelintir elit tanpa menyelesaikan problem kerentanan sosial.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar ~5% pada 2023–2024 menunjukkan resiliensi. Namun, indikator ketimpangan dan distribusi manfaat menandakan masih adanya ketidakterjangkauan kelompok bawah:

- Gini berkisar 0,379–0,381 pada 2024; masih lebih tinggi dibanding era sebelum pandemi dan berfluktuasi tipis.

- Pangsa konsumsi 40% terbawah pada September 2024 tercatat 18,41% (BPS), mengindikasikan keterbatasan shared prosperity.

- Kemiskinan menurun dari 9,36% (Maret 2023) menjadi 9,03% (Maret 2024) dan 8,47% (Maret 2025), namun laju penurunannya melambat ketika dihadapkan pada inflasi pangan dan guncangan ketenagakerjaan.

Tabel 1. Ringkasan Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan (BPS)

| Indikator | Mar-2023 | Mar-2024 | Sep-2024 | Mar-2025 |

| Tingkat kemiskinan (% penduduk) | 9,36 | 9,03 | — | 8,47 |

| Jumlah penduduk miskin (juta orang) | — | — | — | 22,98 |

| Gini Ratio | 0,388 | 0,379 | 0,381 | — |

| Pangsa konsumsi 40% terbawah (%) | — | — | 18,41 | — |

Sumber: BPS. Catatan: tanda (—) berarti tidak tersedia pada tanggal rujukan yang sama.

Dari perspektif Bhagwati (1958), immiserizing growth tidak berarti PDB turun, melainkan manfaat bersih ke rumah tangga miskin bisa negatif jika harga kebutuhan pokok naik cepat, pasar kerja didominasi informal, dan kebijakan tak mengimbangi (subsidi/transfer, pajak progresif, atau layanan publik berkualitas). Di Indonesia, elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan (poverty–growth elasticity) cenderung lebih rendah di daerah dengan akses layanan dasar yang tertinggal.

Kemiskinan, Pengangguran, dan Keterbelakangan

Masalah kemiskinan dan pengangguran struktural tetap menjadi isu krusial di Indonesia. Menurut World Bank (2022), meskipun angka kemiskinan menurun, kerentanan terhadap kemiskinan masih tinggi akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Kondisi ini diperparah oleh politik kekuasaan yang terkadang memanfaatkan kemiskinan sebagai instrumen elektoral, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih bersifat jangka pendek daripada solusi struktural (Hickey & du Toit, 2007). Akibatnya, keterbelakangan sosial tetap melekat pada sebagian besar kelompok masyarakat rentan.

Dollar & Kraay (2002) menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata cenderung menguntungkan kelompok miskin pro rata, tetapi sisi institusional—akses layanan dasar, pasar kerja, dan perlindungan sosial—menentukan seberapa besar pass-through ke kelompok terbawah. Piketty (2014) menekankan dinamika akumulasi kekayaan yang dapat memperlebar ketimpangan bila r > g (tingkat pengembalian modal melebihi pertumbuhan ekonomi) dan sistem perpajakan tidak progresif. Dalam konteks Indonesia, bukti mikro menunjukkan ketimpangan geografis dan sektoral yang kuat serta peran pekerjaan informal yang besar terhadap kemiskinan transien.

Turunnya TPT dari 4,82% (Februari 2024) ke 4,76% (Februari 2025) sejalan dengan pemulihan pascapandemi. Namun, kualitas pekerjaan—dominasi informal, underemployment, dan upah rata-rata yang modest—menjadi isu yang tetap menekan produktivitas jangka panjang. Perbaikan indikator headline belum otomatis berarti kesejahteraan pekerja meningkat bila jam kerja tidak penuh, mobilitas antar-sektor terbatas, dan skill mismatch tinggi.

Tabel 2. Pasar Kerja dan Makroekonomi (BPS)

| Indikator | 2023 | 2024 | Feb-2024 | Feb-2025 |

| Pertumbuhan PDB riil (ctc, %) | 5,05 | 5,03 | — | — |

| TPT (Open Unemployment Rate, %) | — | — | 4,82 | 4,76 |

Implikasi: fokus kebijakan harus bergeser dari sekadar penciptaan pekerjaan ke penciptaan pekerjaan layak (ILO decent work): produktivitas, keamanan kerja, dan cakupan jaminan sosial.

Kemiskinan di Indonesia menurun secara agregat, tetapi kerentanan tetap tinggi. Data BPS (2023) mencatat sekitar 9,36% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan lebih dari 25% masyarakat berada dalam kategori near poor, yang mudah kembali miskin akibat guncangan ekonomi.

Pengangguran terbuka mencapai 5,45% pada 2023, sementara pengangguran terselubung di sektor informal jauh lebih tinggi. World Bank (2022) menekankan bahwa keterbatasan akses pendidikan berkualitas, kesehatan, dan lapangan kerja layak menjadi penyebab utama stagnasi mobilitas sosial.

Dalam politik, sebagaimana dikemukakan Hickey dan du Toit (2007), kemiskinan kerap dijadikan instrumen elektoral. Bantuan sosial sering bersifat jangka pendek dan populis, bukan reformasi struktural yang berkelanjutan. Akibatnya, lingkaran setan kemiskinan, keterbelakangan, dan kerentanan sosial tetap melekat pada sebagian besar masyarakat Indonesia.

Agenda terkini adalah makin besarnya “kelompok precariat”. Guy Standing, ekonom dan sosiolog Inggris, The Precariat: The New Dangerous Class (2011), kelas yang sudah proletariat, juga “merangkap” precarious (tidak pasti) –sudah miskin, tidak pasti lagi. Tanpa memasukkan angka pengangguran, jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk bekerja, sebanyak 86,56 juta orang bekerja di sektor informal pada Februari 2025, sektor yang saat ini dapat disebut sektor yang berisi the precariat. Mereka adalah driver ojek online (ojol), kurir online, afiliator online shop, mereka-mereka yang melabel diri sebagai content creator kelas “tongkol, teri, hingga plankton”, pedagang kaki lima, yang sewaktu-waktu bisa menjadi “kaki seribu” ketika datang trantib, hingga SPG atau pelayan toko. Sulit mendapatkan kekuatan ekonomi yang sejati jika lebih dari 50% pekerjanya adalah prekariat.

Korupsi yang Melembaga

Korupsi di Indonesia bukan hanya fenomena individual, melainkan sudah menjadi bagian dari sistem politik dan birokrasi. Transparency International (2023) mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Fenomena state capture corruption, di mana regulasi dan kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, membuat korupsi semakin dilembagakan (Hellman, Jones, & Kaufmann, 2000). Hal ini memperburuk kepercayaan publik terhadap negara dan menghambat efektivitas pembangunan.

Korupsi menurunkan efisiensi alokasi, meningkatkan biaya transaksi, dan mengganggu insentif investasi (Mauro, 1995). Indeks CPI TI memberikan proksi persepsi korupsi sektor publik; sekalipun berbasis persepsi, indeks ini berkolerasi dengan indikator tata kelola lainnya. Di Indonesia, pelemahan kelembagaan antikorupsi menimbulkan kekhawatiran terhadap rule of law dan kualitas belanja publik.

Tabel 3. Persepsi Korupsi (Transparency International)

| Indikator | 2023 | 2024 |

| Skor CPI (0=korup tinggi; 100=bersih) | 34 | 35 |

Skor CPI Indonesia sebesar 34 (2023) dan 35 (2024) menempatkan Indonesia pada kelompok skor rendah secara global. Efek ekonomi korupsi: kebocoran belanja, crowding out investasi bersih, inefisiensi proyek infrastruktur, serta risiko rente pada sektor berbasis izin. Reformasi pengadaan (e-procurement, open contracting), perlindungan pelapor, dan penguatan penegakan hukum adalah keharusan guna menurunkan risk premium investasi.

Transparency International (2023) menempatkan Indonesia pada skor 34/100 dalam Indeks Persepsi Korupsi, menunjukkan tingkat korupsi masih tinggi. Korupsi bukan hanya praktik individual, melainkan sistemik. Hellman, Jones, dan Kaufmann (2000) mengonseptualisasikan fenomena state capture corruption, ketika regulasi dan kebijakan dibentuk untuk melayani kepentingan kelompok tertentu.

Di Indonesia, praktik ini tampak dalam politik anggaran, perizinan, hingga sektor strategis seperti energi dan infrastruktur. Korupsi melemahkan institusi, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara (Johnston, 2005). Tanpa reformasi institusi dan penegakan hukum yang konsisten, korupsi akan terus menjadi hambatan utama pembangunan.

Ketidakpastian Ekonomi dan Inkonsistensi Kebijakan

Ketidakpastian ekonomi di Indonesia sering kali bersumber dari inkonsistensi kebijakan, baik pada level fiskal, moneter, maupun regulasi investasi. North (1990) menekankan pentingnya institusi yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, dalam praktiknya, perubahan kebijakan yang cepat dan tidak terprediksi menimbulkan policy uncertainty yang mengurangi kepercayaan investor dan masyarakat (Rodrik, 2007). Ketidakpastian ini berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan keberlanjutan pembangunan.

Ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty)—termasuk perubahan regulasi mendadak, ketidakkonsistenan pusat–daerah, dan lambatnya implementasi—menunda investasi dan memperlemah produktivitas (Bloom, 2009). Indikator seperti World Uncertainty Index dan Economic Policy Uncertainty sering dipakai sebagai proksi. Dalam praktik Indonesia, proses pembentukan aturan turunan, uji materiil kebijakan, serta koordinasi lintas lembaga sering menjadi sumber ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Ketidakpastian kebijakan berwujud pada perubahan aturan turunan, uji materiil regulasi strategis, koordinasi pusat–daerah yang tidak sinkron, dan komunikasi kebijakan fiskal/moneter yang tidak konsisten. Bagi pelaku usaha, hal ini menaikkan biaya opsi menunggu (option value of waiting) sehingga investasi produktif tertunda. Konsistensi rule-making dan rule-implementation menjadi kunci, bukan sekadar menerbitkan banyak regulasi.

Salah satu tantangan krusial adalah ketidakpastian regulasi. North (1990) menekankan pentingnya stabilitas institusi sebagai prasyarat pembangunan jangka panjang. Namun, di Indonesia, perubahan kebijakan yang cepat, tumpang tindih regulasi pusat-daerah, dan intervensi politik dalam ekonomi menciptakan policy uncertainty.

Rodrik (2007) menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan menurunkan minat investasi, menghambat inovasi, dan mengurangi daya saing. Kasus omnibus law, misalnya, meskipun bertujuan menyederhanakan regulasi, menimbulkan kontroversi terkait kepastian hukum dan perlindungan pekerja. Inkonsistensi kebijakan fiskal, moneter, dan industri juga memperburuk ketidakpastian bagi dunia usaha dan masyarakat.

Kesimpulan

Ilustrasi mengenai “Tantangan Kritis Indonesia Terkini” menegaskan bahwa persoalan Indonesia bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mengenai kualitas institusi, distribusi hasil pembangunan, serta integritas dalam tata kelola pemerintahan. Pertumbuhan yang tidak inklusif, kemiskinan dan pengangguran yang dimanfaatkan oleh politik kekuasaan, korupsi yang melembaga, dan ketidakpastian akibat inkonsistensi kebijakan merupakan isu fundamental yang harus segera diatasi. Penyelesaian persoalan ini membutuhkan reformasi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan, penguatan institusi, serta komitmen politik untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan konsisten.

bahwa tantangan kritis Indonesia bersifat multidimensi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif memperparah ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran terus membebani masyarakat, korupsi melembaga melemahkan institusi, sementara inkonsistensi kebijakan menciptakan ketidakpastian ekonomi.

Solusi yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan reformasi institusi politik dan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia memerlukan kepemimpinan politik yang berani menembus jebakan status quo dan berorientasi pada kepentingan rakyat jangka panjang.

Tantangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks global. Rivalitas geopolitik AS–China, transisi energi, serta disrupsi teknologi digital memengaruhi arah pembangunan nasional. Indonesia dihadapkan pada dilema antara menjaga kedaulatan ekonomi dan keterhubungan global.

Dari sisi struktural, permasalahan utama terletak pada lemahnya institusi dan kepemimpinan politik. Acemoglu dan Robinson (2012) menegaskan bahwa institusi inklusif adalah kunci keberhasilan pembangunan. Tanpa penguatan institusi, Indonesia berisiko terjebak dalam “jebakan pendapatan menengah” (middle income trap).

Referensi

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail. Crown.

Bhagwati, J. (1958). Immiserizing Growth: A Geometrical Note. Review of Economic Studies, 25(3), 201–205.

Bloom, N. (2009). The Impact of Uncertainty Shocks. Econometrica, 77(3), 623–685.

Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. Journal of Economic Growth, 7, 195–225.

Kanbur, R. (2019). Development Economics and Policy. Princeton University Press.

Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681–712.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.

Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality. W. W. Norton.

Transparency International. (2024 & 2025). Corruption Perceptions Index (CPI) 2023–2024. Berlin: TI Secretariat.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024–2025). Berbagai Berita Resmi Statistik: Kemiskinan (Maret 2024–2025), Gini (September 2024), TPT (Februari 2024–2025), dan Pertumbuhan Ekonomi (2024).

World Bank. (berbagai tahun). World Development Indicators & Worldwide Governance Indicators.