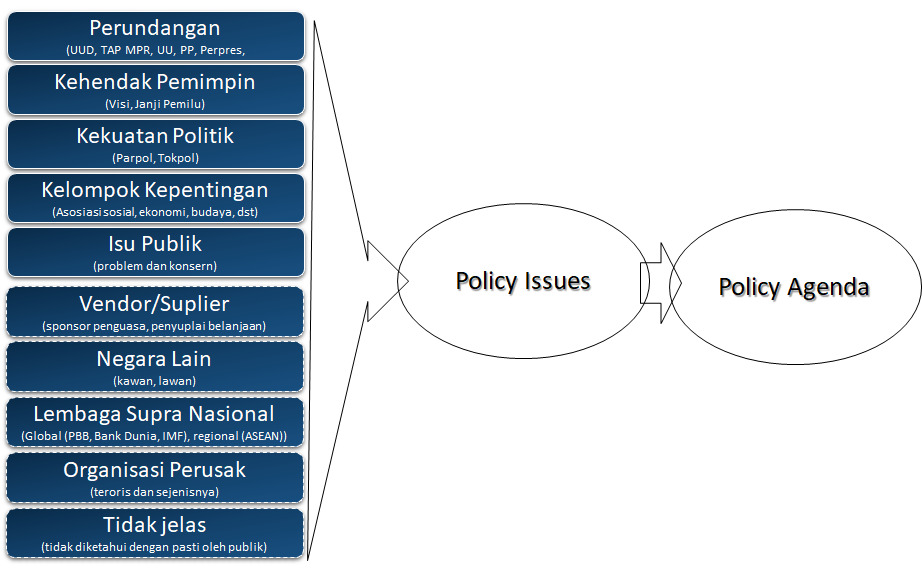

Kebijakan publik adalah hasil dari proses panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai aktor serta faktor. Proses ini tidak terjadi dalam ruang hampa; ia merupakan respons dari dinamika sosial, ekonomi, politik, hingga hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam diagram yang ditampilkan, terdapat beragam elemen yang berperan sebagai sumber atau pemicu terbentuknya isu kebijakan (policy issues), yang kemudian diolah menjadi agenda kebijakan (policy agenda). Dengan memahami sumber-sumber ini, para pembuat kebijakan dapat menyusun respons yang lebih tepat, relevan, dan berdampak positif bagi publik.

Terdapat sepuluh sumber atau pemicu utama: (1) Perundangan, (2) Kehendak Pemimpin, (3) Kekuatan Politik, (4) Kelompok Kepentingan, (5) Isu Publik, (6) Vendor/Supplier, (7) Lembaga Supra Nasional, (8) Negara Lain, (9) Organisasi Perusak, dan (10) Faktor yang “Tidak Jelas”. Semua sumber ini kemudian mengarah pada terciptanya policy issues—berbagai persoalan yang menuntut perhatian pemerintah—yang pada gilirannya akan dimasukkan dalam policy agenda sebagai prioritas tindakan.

Artikel ini bertujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana kesepuluh faktor di atas berperan dalam membentuk isu kebijakan. Kemudian, kita juga akan membahas bagaimana isu-isu tersebut dikelola menjadi agenda kebijakan. Melalui pemahaman ini, diharapkan para pembaca dapat melihat bahwa kebijakan publik tidak sekadar ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil sinergi atau bahkan tarik ulur berbagai kepentingan.

1. Perundangan

Perundangan merupakan dasar hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Di Indonesia, rangkaian perundangan mencakup UUD, TAP MPR, UU, Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Presiden (Perpres). Semua kerangka hukum ini menyediakan batasan dan arahan, sekaligus legitimasi bagi kebijakan yang dihasilkan.

Contoh sederhana, ketika UUD mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia, pemerintah tidak dapat merumuskan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dengan kata lain, perundangan menjadi “pagar” yang membatasi ruang gerak sekaligus memberi pedoman. Selain itu, perubahan atau pembaruan perundangan, misalnya revisi undang-undang, juga dapat memunculkan isu kebijakan baru. Ketika undang-undang tertentu dinilai sudah tidak relevan, muncul tekanan untuk melakukan revisi. Tekanan tersebut kemudian mendorong lahirnya isu kebijakan yang perlu mendapat tempat dalam agenda pemerintah.

2. Kehendak Pemimpin

Kehendak pemimpin mencakup visi, misi, serta janji yang disampaikan oleh tokoh eksekutif—seperti presiden, gubernur, atau wali kota—termasuk juga janji politik saat pemilu. Faktor ini kerap menjadi pendorong utama bagi munculnya isu kebijakan baru. Seorang pemimpin dengan visi pembangunan berkelanjutan, misalnya, mungkin akan memprioritaskan isu lingkungan dalam agenda kebijakannya.

Kehendak pemimpin dapat berdampak signifikan karena ia berada di posisi strategis untuk menggerakkan sumber daya politik dan administratif. Misalnya, ketika seorang presiden berjanji akan meningkatkan kualitas pendidikan, maka isu seputar pembenahan kurikulum, peningkatan gaji guru, dan akses pendidikan bagi kelompok marjinal akan masuk dalam agenda kebijakan. Dengan kata lain, kehendak pemimpin adalah salah satu “pemicu” paling kuat yang dapat mendorong sebuah isu ke garis terdepan perumusan kebijakan.

3. Kekuatan Politik

Kekuatan politik biasanya merujuk pada partai politik (parpol), tokoh politik, serta berbagai jejaring kekuasaan di legislatif maupun eksekutif. Dalam konteks ini, parpol memiliki pengaruh besar karena merekalah yang memiliki kursi di parlemen dan dapat menyusun peraturan perundang-undangan bersama pemerintah. Jika sebuah partai politik melihat peluang untuk meraih dukungan masyarakat, mereka dapat mengangkat isu tertentu menjadi perbincangan publik, lalu mendorongnya agar masuk ke agenda kebijakan.

Tokoh politik individual—seperti ketua partai atau figur populer—juga dapat memainkan peran yang menentukan. Misalnya, mereka dapat mengusung isu tertentu (contoh: reformasi birokrasi, penanggulangan kemiskinan, dsb.) untuk meningkatkan popularitas. Ketika kekuatan politik ini bersatu dengan kehendak pemimpin, maka isu yang diangkat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh prioritas dalam agenda kebijakan. Sebaliknya, jika kekuatan politik terpecah, proses kebijakan bisa menjadi lebih lambat atau terhambat.

4. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan kepentingan mereka. Contohnya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas), serikat buruh, asosiasi pengusaha, hingga komunitas tertentu yang memperjuangkan isu-isu spesifik.

Peran kelompok kepentingan menjadi penting karena mereka kerap memiliki pengetahuan mendalam dan advokasi kuat dalam isu tertentu. Misalnya, kelompok lingkungan hidup dapat memberikan data dan kajian ilmiah mengenai deforestasi, polusi udara, atau konservasi. Tekanan dari kelompok kepentingan yang terorganisir ini dapat mengarahkan perhatian publik dan pemerintah pada persoalan yang mungkin sebelumnya diabaikan. Dalam praktiknya, jika kelompok kepentingan berhasil mendapatkan dukungan publik yang luas, isu yang mereka bawa akan berpotensi lebih mudah masuk ke agenda kebijakan.

5. Isu Publik

Isu publik adalah persoalan yang dirasakan oleh masyarakat secara luas, misalnya masalah sosial, ekonomi, budaya, hingga lingkungan. Tidak jarang isu publik mencuat akibat bencana alam, konflik sosial, atau krisis ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba. Meskipun mungkin awalnya tidak terlalu diperhatikan, intensitas perbincangan di media massa dan media sosial dapat membuat suatu isu publik semakin mendesak.

Contohnya, isu kemacetan di kota besar bisa menjadi persoalan yang menuntut solusi konkret dari pemerintah. Semakin banyak keluhan publik yang muncul, semakin besar tekanan bagi para pembuat kebijakan untuk segera menanganinya. Dalam era digital, opini masyarakat di media sosial juga menjadi indikator kuat yang mendorong isu publik naik ke agenda pemerintah. Dengan demikian, isu publik seringkali menjadi pemicu utama bagi pemerintah untuk mengambil langkah kebijakan tertentu.

6. Vendor/Supplier

Vendor atau supplier di sini dapat merujuk pada penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah, termasuk pihak-pihak yang berkontribusi pada pengadaan barang, pembangunan infrastruktur, atau penyediaan layanan publik. Mereka bukan hanya sekadar pelaku ekonomi; dalam beberapa konteks, vendor/supplier bisa mempengaruhi isu kebijakan melalui lobi atau kerja sama strategis dengan pemerintah.

Misalnya, perusahaan teknologi besar dapat mempengaruhi isu kebijakan terkait regulasi data pribadi atau kebijakan pajak digital. Atau, pemasok alutsista (alat utama sistem persenjataan) bisa mendorong agenda peningkatan anggaran pertahanan. Ketika vendor/supplier memiliki kepentingan bisnis tertentu, mereka dapat menyampaikan aspirasi, proposal, atau bahkan bantuan teknis kepada pemerintah. Tekanan ini bisa menciptakan isu baru atau memodifikasi isu lama, sehingga mendorong pemerintah menempatkannya dalam agenda kebijakan.

7. Lembaga Supra Nasional

Lembaga supra nasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), hingga organisasi kawasan seperti ASEAN, memiliki peran besar dalam membentuk isu kebijakan di tingkat nasional. Mereka biasanya menetapkan standar atau kebijakan global/regional yang diharapkan diadopsi oleh negara-negara anggota.

Sebagai contoh, PBB kerap mengeluarkan resolusi terkait isu perdamaian, HAM, dan lingkungan yang diikuti oleh negara-negara anggotanya. Bank Dunia dan IMF, melalui program pinjaman dan bantuan teknis, juga mempengaruhi kebijakan ekonomi, fiskal, atau moneter suatu negara. Ketika sebuah negara menandatangani perjanjian internasional, hal ini sering kali mengharuskan penyesuaian kebijakan di dalam negeri. Akibatnya, isu-isu global seperti perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, atau stabilitas keuangan internasional dapat masuk ke agenda kebijakan nasional karena adanya dorongan atau kesepakatan dengan lembaga supra nasional.

8. Negara Lain

Hubungan antarnegara turut memengaruhi pembentukan isu kebijakan. Dalam era globalisasi, kebijakan satu negara seringkali berdampak pada negara lain, entah dalam bidang perdagangan, keamanan, maupun lingkungan. Misalnya, jika sebuah negara tetangga menerapkan tarif impor tinggi terhadap produk tertentu, hal ini bisa mempengaruhi kebijakan perdagangan di negara kita.

Selain itu, isu-isu lintas batas seperti pandemi, terorisme, dan imigrasi ilegal menuntut kerja sama antarnegara. Sehingga, kebijakan domestik pun tak jarang harus disesuaikan dengan kesepakatan atau dinamika di level regional atau global. Perselisihan perbatasan atau konflik diplomatik juga dapat menjadi isu yang mengemuka dan membutuhkan respons kebijakan. Dengan demikian, faktor negara lain dapat memicu munculnya isu kebijakan baru atau memodifikasi isu yang sudah ada, tergantung pada intensitas dan urgensi permasalahan yang dihadapi.

9. Organisasi Perusak (Terorisme dan Sebagainya)

Organisasi perusak, seperti kelompok terorisme, kelompok separatis radikal, atau sindikat kejahatan transnasional, dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas negara. Ancaman tersebut memaksa pemerintah untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan warga negara.

Contoh nyata adalah kebijakan anti-terorisme yang diperkuat setelah terjadinya serangan teror di suatu negara. Pemerintah mungkin akan memperketat pengawasan perbatasan, meningkatkan anggaran pertahanan, atau merevisi undang-undang terkait keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bagaimana keberadaan organisasi perusak dapat menjadi pemicu isu kebijakan yang sangat mendesak. Kerap kali, isu keamanan ini juga melibatkan kerja sama internasional, mengingat terorisme dan kejahatan terorganisir bersifat lintas batas. Dengan kata lain, ancaman yang ditimbulkan oleh organisasi perusak dapat mengangkat isu keamanan dan pertahanan menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan.

10. Faktor “Tidak Jelas”

Selain faktor-faktor yang sudah teridentifikasi, ada pula situasi atau kondisi yang sulit dikelompokkan. Mungkin ada peristiwa atau fenomena yang muncul secara tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak langsung terkait dengan aktor atau institusi tertentu. Faktor “tidak jelas” ini bisa berupa isu yang muncul dari rumor, hoaks, atau tren sosial yang berkembang cepat melalui media sosial.

Misalnya, ketika muncul “panic buying” akibat informasi keliru di masyarakat, pemerintah harus segera merespons dengan kebijakan penanganan krisis informasi dan stabilisasi pasokan barang. Faktor “tidak jelas” ini sering kali membuat pemerintah berada pada posisi reaktif, sehingga mendorong isu tertentu masuk ke agenda kebijakan dalam waktu singkat. Ketidakjelasan asal-usul isu menuntut pemerintah untuk meningkatkan mekanisme pemantauan dan analisis situasi, agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat meskipun informasinya masih terbatas atau belum tervalidasi sepenuhnya.

Dari Policy Issues ke Policy Agenda

Setelah memahami sepuluh faktor yang dapat memunculkan policy issues, langkah berikutnya adalah menyeleksi isu-isu mana saja yang akan masuk ke policy agenda. Policy agenda dapat dipahami sebagai daftar prioritas atau rangkaian isu yang secara resmi diakui pemerintah dan akan ditindaklanjuti. Proses seleksi ini tidak sederhana, karena setiap faktor yang memunculkan isu biasanya juga berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa kriteria yang kerap digunakan untuk menyaring isu:

- Urgensi: Seberapa mendesak isu tersebut untuk segera diatasi?

- Dampak: Seberapa luas dampaknya terhadap masyarakat?

- Dukungan Politik: Apakah isu tersebut memiliki dukungan dari pemimpin, partai politik, atau kelompok kepentingan yang kuat?

- Sumber Daya: Apakah pemerintah memiliki anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengatasi isu tersebut?

- Kelayakan Teknis: Dapatkah isu tersebut dipecahkan secara teknis atau administrasi dalam kerangka waktu tertentu?

Apabila sebuah isu memenuhi banyak kriteria di atas, besar kemungkinan ia akan naik ke policy agenda. Sebaliknya, isu yang kurang didukung oleh faktor politik atau tidak dianggap penting oleh publik mungkin akan tertunda atau bahkan terabaikan.

Contoh: Isu Perubahan Iklim

Sebuah contoh yang relevan adalah isu perubahan iklim. Berbagai faktor dalam diagram dapat mempengaruhi seberapa besar isu ini diperhatikan oleh pemerintah.

- Perundangan: Kesepakatan internasional seperti Paris Agreement mengharuskan negara untuk membuat regulasi nasional terkait penurunan emisi gas rumah kaca.

- Kehendak Pemimpin: Jika presiden atau kepala daerah menjanjikan program “hijau” dan pembangunan berkelanjutan, maka isu perubahan iklim naik prioritasnya.

- Kekuatan Politik: Partai politik yang peduli lingkungan akan mengusung isu ini dalam kampanye mereka.

- Kelompok Kepentingan: LSM lingkungan seperti Greenpeace atau WALHI gencar melakukan advokasi untuk menekan pemerintah.

- Isu Publik: Banjir, kebakaran hutan, dan polusi udara yang dirasakan langsung oleh masyarakat mendorong opini publik agar pemerintah segera bertindak.

- Vendor/Supplier: Perusahaan energi terbarukan bisa mendesak regulasi yang mendukung investasi di sektor energi bersih.

- Lembaga Supra Nasional: PBB melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menetapkan target emisi global.

- Negara Lain: Tekanan internasional dari negara maju yang menerapkan standar emisi ketat juga mempengaruhi kebijakan domestik.

- Organisasi Perusak: Dalam konteks ini mungkin tidak terlalu relevan, tetapi krisis iklim dapat memperburuk konflik di daerah rawan, sehingga keamanan nasional pun terancam.

- Faktor “Tidak Jelas”: Bisa jadi isu hoaks seputar perubahan iklim mengganggu proses pengambilan kebijakan, sehingga pemerintah harus menyiapkan strategi komunikasi publik yang baik.

Pada akhirnya, kombinasi semua faktor di atas mendorong perubahan iklim menjadi isu yang cukup kuat untuk masuk ke policy agenda di banyak negara.

Tantangan dalam Proses Penentuan Agenda

Menentukan agenda kebijakan bukanlah perkara mudah. Ada beberapa tantangan yang kerap dihadapi pemerintah dan para pemangku kepentingan:

- Konflik Kepentingan: Beragam aktor dengan kepentingan berbeda dapat saling bertentangan, sehingga sulit mencapai kesepakatan.

- Keterbatasan Sumber Daya: Meskipun isu sangat penting, pemerintah mungkin tidak memiliki dana atau keahlian yang cukup.

- Dinamika Politik: Dukungan politik dapat berubah seiring pergantian kepemimpinan atau perubahan konstelasi partai di parlemen.

- Krisis Mendadak: Kadang isu yang tidak terduga—seperti bencana alam—mendadak menjadi prioritas, sehingga agenda lain terpinggirkan.

- Kurangnya Informasi Valid: Isu yang baru muncul atau “tidak jelas” asal-usulnya membuat proses pengambilan keputusan berjalan di tengah ketidakpastian.

Tantangan-tantangan ini menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dan responsif, sekaligus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bagi masyarakat.

Penutup

Melalui penjelasan di atas, jelas bahwa kebijakan publik terbentuk dari interaksi berbagai faktor—dari perundangan hingga tekanan kelompok kepentingan, dari kehendak pemimpin hingga isu publik yang mendesak. Sepuluh sumber pemicu isu tersebut membantu kita memahami betapa beragamnya asal-usul policy issues. Proses seleksi dan pemetaan prioritas inilah yang kemudian melahirkan policy agenda, daftar isu yang akan ditangani oleh pemerintah. Dengan memahami mekanisme ini, kita bisa melihat bahwa kebijakan publik bukan sekadar hasil dari satu pihak saja, melainkan akumulasi berbagai kepentingan, dorongan, dan dinamika yang terus berkembang. Harapannya, pemahaman ini mendorong kita semua—baik sebagai warga, akademisi, maupun pemangku kepentingan—untuk berperan aktif dalam proses pembentukan kebijakan yang lebih transparan, partisipatif, dan efektif.

Tulisan ini merupakan bagian dari buku PUBLIC POLICY edisi 8 (2025)