DI TENGAH maraknya konten hiburan di media sosial, muncul fenomena baru yang mengkhawatirkan.

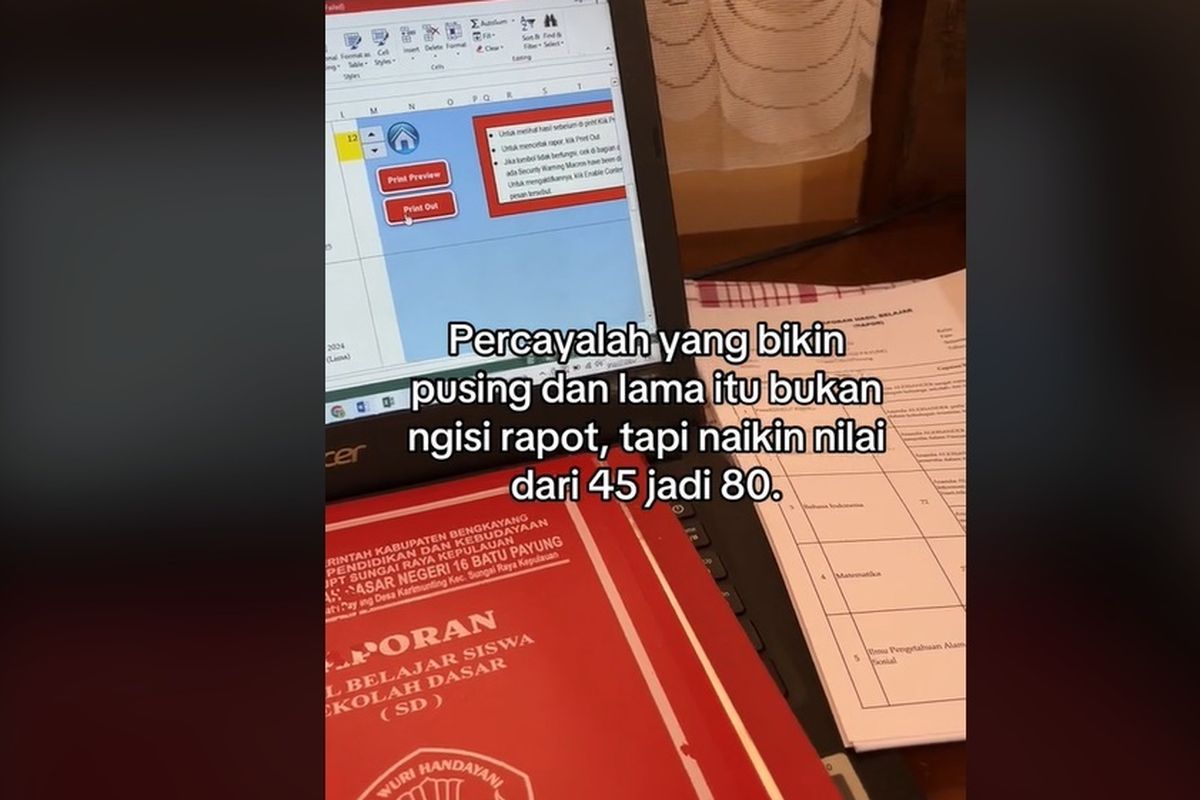

Entah apa yang salah dengan sebagian pendidik di negara ini, tanpa malu-malu, mereka para guru-guru, memamerkan “keahlian” mendongkrak nilai siswa, dari angka rendah seperti 40 menjadi 80.

Mereka kemudian membagikan konten aksi menyulap nilai itu ramai-ramai di media sosial dengan bangga dan tanpa risih sedikitpun.

Bagi sebagian orang, konten seperti itu mungkin terlihat sebagai hiburan ringan. Namun, di balik itu terdapat masalah besar dalam dunia pendidikan Indonesia.

Fenomena ini mencerminkan budaya manipulasi nilai yang kian marak— praktik yang menipu diri sendiri dan berdampak negatif pada masa depan generasi muda.

Budaya angka dan tekanan sistemik

Praktik mendongkrak nilai tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendorongnya:

Pertama, obsesi terhadap angka. Nilai akademik sering dianggap sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan siswa.

Dalam sistem ini, prestasi diukur dari hasil angka, bukan proses belajar atau kompetensi yang dicapai.

Obsesi ini menciptakan tekanan besar, baik bagi siswa maupun guru untuk menunjukkan “hasil bagus”, meski tanpa usaha yang sebenarnya.

Kedua, tekanan pada guru. Guru sering berada di bawah tekanan institusi untuk menaikkan nilai siswa agar memenuhi target kelulusan atau akreditasi sekolah.

Dalam kondisi seperti ini, manipulasi nilai menjadi solusi instan untuk menunjukkan keberhasilan semu.

Ketiga, evaluasi yang kurang holistik. Sistem penilaian di banyak sekolah di Indonesia masih menekankan pada angka daripada penilaian berbasis kompetensi.

Hal ini membuka celah bagi manipulasi nilai, karena angka tinggi dianggap cukup untuk menunjukkan kemajuan siswa.

Budaya mendongkrak nilai membawa konsekuensi serius yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak sistem pendidikan secara keseluruhan:

Pertama, degradasi kompetensi siswa. Ketika nilai siswa ditingkatkan tanpa dasar kemampuan nyata, siswa kehilangan kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka.

Ini menciptakan lulusan yang tidak siap menghadapi tantangan dunia nyata, baik di jenjang pendidikan lanjutan maupun di dunia kerja.

Kedua, hilangnya integritas pendidikan. Pendidikan seharusnya mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Namun, praktik mendongkrak nilai justru menanamkan prinsip bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui jalan pintas, tanpa usaha atau kejujuran.

Ketiga, ketidakadilan bagi siswa yang berusaha. Siswa yang bekerja keras untuk memahami materi pelajaran menjadi tidak dihargai ketika nilai tinggi diberikan begitu saja kepada siswa lain yang sebenarnya tidak memenuhi standar.

Keempat, dampak pada peringkat internasional. Indonesia terus tertinggal dalam peringkat PISA (Program for International Student Assessment), yang mengukur kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains.

Manipulasi nilai hanya memperburuk situasi, karena hasil akademik siswa tidak mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya.

Dr. Andreas Schleicher, kepala PISA OECD, mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak diukur dari angka, tetapi dari kemampuan siswa untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan berinovasi.

Fokus pada nilai tinggi tanpa kompetensi akan menciptakan generasi yang tidak siap bersaing di tingkat global.

Di sisi lain, Dr. Thomas Lickona, pakar pendidikan karakter, menegaskan bahwa integritas adalah inti dari pendidikan.

Dia menekankan, nilai tanpa kejujuran adalah kebohongan yang merugikan. Sistem seperti ini tidak hanya menipu siswa, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Untuk mengatasi fenomena ini, perlu langkah-langkah strategis dan sistematis. Perlu ada evaluasi berbasis kompetensi.

Sistem penilaian harus berfokus pada penguasaan kompetensi, seperti kemampuan berpikir kritis, analisis, dan penerapan pengetahuan, daripada sekadar angka.

Selain itu, penguatan etika di kalangan guru. Guru harus diberikan pelatihan dan dukungan untuk memahami pentingnya kejujuran dalam mendidik. Etika profesi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan.

Langkah lain pemberian sanksi pada pelaku manipulasi. Orangtua juga harus lebih terlibat dalam proses pendidikan anak dengan mendorong pemahaman yang mendalam daripada sekadar hasil angka.

Fenomena mendongkrak nilai adalah cerminan dari krisis yang lebih besar dalam sistem pendidikan Indonesia.

Ketika angka menjadi tujuan utama, esensi pembelajaran—yakni pengembangan kompetensi, karakter, dan daya pikir—terabaikan.

Jika tidak segera dihentikan, budaya ini akan menciptakan generasi yang tidak kompeten dan tidak siap menghadapi tantangan masa depan.

Pendidikan harus dikembalikan ke tujuan sejatinya: membangun manusia cerdas, jujur, dan berintegritas. Pada akhirnya, nilai bukan sekadar angka, melainkan refleksi sejati dari kemampuan dan usaha.

Sumber: Kompas