Kebijakan publik belakangan ini cenderung kehilangan ”publik”-nya sehingga ”hanya” menjadi kebijakan pemerintah. Rasa dekat Presiden dengan rakyat perlu dikuatkan dengan kebijakan yang prosesnya merangkul publik.

Suatu petang, di teras belakang Istana Bogor, Presiden mengajak saya minum teh berdua. Ada beras kencur hangat di sebelah teh, singkong, dan pisang goreng, di atas meja. Sebuah undangan yang tidak lazim, karena itu saya sebut imajiner.

Setelah menikmati seteguk teh, beliau membuka percakapan, ”Menurut Anda, Mas, sebagai yang mendalami kebijakan publik, apa kekurangan dari kebijakan-kebijakan saya selama ini?” Nadanya tenang dan dalam.

”Baik, Bapak. Namun, sebelumnya mohon izin, agar apa yang saya sampaikan ini dianggap saja sebagai penilaian yang keliru karena jelas kapasitas saya jauh di bawah Bapak Presiden,” demikian permintaan saya.

”Hmm, boleh, silakan.”

”Kebijakan publik yang dibuat setiap kepala pemerintahan senantiasa mempunyai lima dimensi, yaitu tentang sumber daya manusia yang membantunya bekerja, tentang tata kelola organisasi kepresidenan dan pemerintahan, tentang perencanaan, tentang keputusan-keputusan kebijakan, serta tentang eksekusi kebijakan. Mohon izin untuk mengurai.”

Kebijakan SDM

Saya berusaha memahami, Bapak Presiden sejak diangkat tampaknya disandera oleh partai-partai, termasuk partai Bapak sendiri. Karena itu, kebijakan Bapak untuk memilih menteri tidak dapat paripurna. Padahal, pengalaman dan praktik terbaik menunjukkan, manusia menentukan keberhasilan. Konosuke Matsushita, pendiri Panasonic, punya kredo, ”first we make people, then we make product”. Jim Collins, penulis Good to Great (2002) punya rumus, ”first people then what”.

Tujuan kebijakan SDM untuk menarik perwakilan, kalau perlu ketua partai dapat diterima, untuk memastikan dukungan politik selama pemerintahan berjalan, dan untuk memastikan RAPBN pemerintah ke DPR akan lancar, serta usulan-usulan kebijakan lain dari Presiden yang memerlukan dukungan parlemen.

“Namun, wakil partai yang ada di kabinet justru cenderung menekan secara sistematis dan efektif daya manajemen dan kepemimpinan Presiden.”

Namun, wakil partai yang ada di kabinet justru cenderung menekan secara sistematis dan efektif daya manajemen dan kepemimpinan Presiden. Belum lagi, ada juga SDM yang bukan partai, tetapi terkendala, ada yang secara kapasitas, ada yang secara integritas. Kondisi ini terjadi pada kabinet pertama dan semakin terkendala pada kabinet kedua.

Bukan hanya itu, sejumlah seleksi pimpinan lembaga auksiliari negara dan pimpinan struktural birokrasi pun tampaknya ditelikung partai dan golongan secara ”cantik”, sistematis, dan efektif. Ada jabatan yang harusnya bersih dari kepartaian, malah diisi orang partai, dengan bermodal ”meterai”. Lembaga yang bertugas memastikan seleksi yang terbaik pun memilih untuk menjadi ”Pontius Pilatus”, yang selalu siap dengan baskom dan lap.

Kebijakan tata kelola

Tata kelola adalah jantung kehidupan organisasi karena menjadi penentu bagaimana setiap bagian organisasi saling memberikan kontribusi. Ini menjadi tantangan besar karena pada kabinet pertama banyak terjadi perbedaan pendapat yang kuat di antara sejumlah menteri yang merugikan citra lembaga Presiden. Pada kabinet kedua, bertambah. Komunikasi dan kebijakan yang krusial di antara beberapa menteri bersilangan di depan publik.

Sementara itu, penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antar-kementerian menambah kenyataan lemahnya koordinasi dan kerja sama. Bukankah untuk saling bekerja sama, para menteri tidak perlu ber-MOU?

Fenomena ini berasal dari SDM yang hadir dengan kepentingan yang berbeda, sesuai kepentingan partai dan golongannya. Kesadaran bahwa mereka adalah ”petugas rakyat” tidak cukup dipahami dan dihayati, selain sebagai ”petugas partai” dan ”petugas golongan”.

“Kesadaran bahwa mereka adalah ’petugas rakyat’ tidak cukup dipahami dan dihayati, selain sebagai ’petugas partai’ dan ’petugas golongan’”

Terkendalanya prestasi tata kelola ditampakkan dari sejumlah kebijakan pemerintah yang dibatalkan setelah mendapatkan kritisi massif dari publik, terutama dari netizen. Hemat saya, ini menunjukkan menteri terkait tidak mencintai secara penuh presidennya sehingga membuat ”kehormatan” itu tererosi.

Perencanaan

Presentasi rencana pemerintahan dan pembangunan kepada publik boleh disebut baik. Hanya, perubahan-perubahan rencana yang mendasar di tengah jalan yang terjadi beberapa kali, bahkan secara fundamental, membuat gambaran makro, messo, dan mikro tentang kebijakan perencanaan pemerintahan dan pembangunan sulit dipahami, terutama bagi pelaksananya, birokrasi pemerintahan di pusat dan daerah.

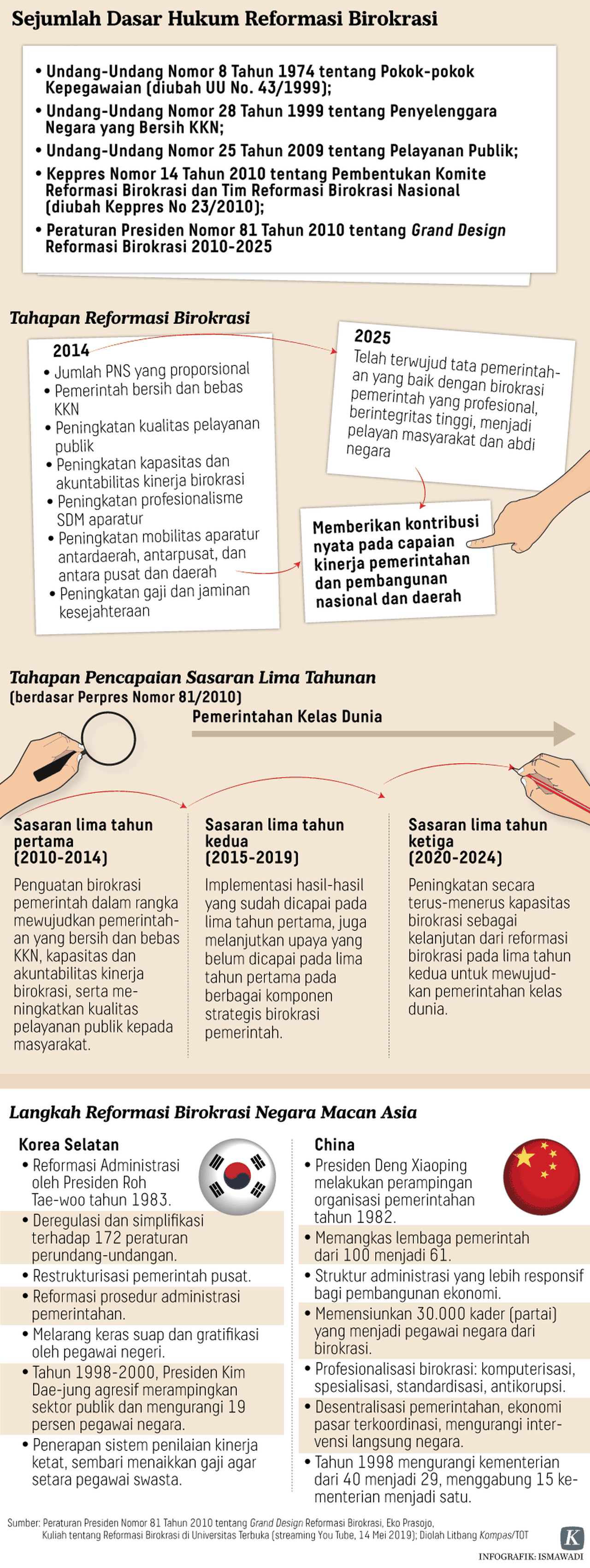

Birokrat pelaksana cenderung apatis dan menyerah, dan patuh ”kumaha juragan wae”, termasuk kepada eksekusi reformasi birokrasi berupa restrukturisasi yang cenderung ekstrem belakangan ini, yaitu penghapusan eselon secara masif. Beruntung, mereka sungguh-sungguh menjaga marwah pemerintah sehingga cermat untuk menyembunyikan kenyataan tersebut melalui berbagai rapat-rapat, seremoni-seremoni, dan pesan-pesan di media sosial mereka. Lagi-lagi, tantangan perencanaan ini bermula dari terkendalanya koordinasi dan komunikasi, yang menjadi kata kunci, dan di belakangnya adalah SDM puncak di dalam kabinet.

Kebijakan

Metode teknokrasi menjadi andalan tunggal hampir semua menteri dalam membuat kebijakan. Tanpa terasa, frasa tersebut bergeser menjadi ”arogansi teknokrasi”. Pembuatan kebijakan yang ada di kotak-kotak baja kementerian meninggalkan publik. Jika pun diajak, hanya yang ”pasti setuju”. Keberbedaan dianggap sebagai keanehan, memberikan kesan kuat bahwa sasanti Bhinneka Tunggal Ika tidak dipercaya lagi.

Kasus kebijakan cipta kerja (UU No 11/2020) yang terkendala di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya tidak berkenaan dengan tidak adanya metode omnibus law di kebijakan tentang pembuatan perundang-undangan (UU No 12/2011), tetapi lebih karena ditinggalkannya publik jauh di belakang, dan pelibatannya kemudian cenderung formal dan seremonial. Yang terjadi adalah kecenderungan sebagai ”kebijakan eksklusif” daripada ”inklusif”, atau merangkul.

Negara sekomunis China pun mendayagunakan pendekatan deliberatik dalam membangun kebijakannya, dengan mengajak para ilmuwan terkait sebanyak mungkin, dalam dialog yang tidak terbuka tetapi intensif, dengan hasil kebijakan yang paripurna. Kita memang perlu cepat, tetapi tidak perlu kebat-klewat.

Sejumlah kebijakan penting juga tampak mengganggu visi presiden untuk mempercepat pertumbuhan usaha, termasuk mencari nama usaha yang harus membayar Rp 750.000 per daftar, dan kalau gagal, mencoba lagi dan bayar lagi, dan lagi, dan lagi, seperti ”menembak togel” di masa lalu, dengan dasar kebijakan yang resmi: penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tidak sedikit kebijakan yang memboroskan uang rakyat atas nama PNBP, kebijakan yang ada sejak lalu, dan dimanfaatkan dengan ”pintar” oleh penyelenggaranya.

Sejumlah kebijakan fiskal dan keuangan juga ditengarai berseberangan dengan visi presiden untuk menggairahkan perekonomian karena menekan psikologi investasi dari pelaku usaha. Mereka memilih untuk menjadi importir dan pedagang daripada industrialis. Jadi, sudah tepat teguran untuk mencintai produk dalam negeri. Namun, itu perlu perbaikan kebijakan yang bersifat operasional pada kedua sektor tersebut.

Kebijakan publik pada era belakangan cenderung kehilangan ”publik”-nya sehingga ”hanya” menjadi kebijakan pemerintah. Rasa dekat presiden dengan rakyat, seperti ditampakkan pada setiap kunjungan lapangan, perlu dikuatkan dengan kebijakan-kebijakan yang prosesnya merangkul publik secara luas dan substansial. Lebih dari sekadar formal-seremonial.

Belum lagi, ada beberapa kebijakan ditemukan berfrasa apa yang disebut di Uni Eropa sebagai captured policy, atau di Amerika disebut sebagai vendor driven policy, atau katakan saja sebagai ”kebijakan korup”, yaitu yang sejak awal dibuat untuk tujuan yang berbeda dengan yang seharusnya. Ini perlu menjadi perhatian karena presiden adalah pribadi yang bersih dan anti-KKN.

Eksekusi

Pelaksanaan adalah penting, menentukan sampai 60 persen keberhasilan. Namun, tantangan besarnya adalah ”improvisasi” pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam bentuk kebijakan messo dan mikro. Rerata kebijakan publik Indonesia relatif baik, tetapi untuk eksekusi perlu kesungguhan agar tidak berhenti di kegiatan viral di media sosial sejumah menteri, yang akhirnya membawa kesan ”genit”, bak remaja yang baru tumbuh jerawat.

Namun, ada juga yang sangat serius. Kasus kebijakan terbaru, minyak goreng. Sebelum terjadi ”gonjang-ganjing” harga meroket, akan lebih efektif menteri terkait mengambil aksi komunikasi, negosiasi, dan kalau bisa menata pergerakan harga, dengan industri, melibatkan ahli yang menguntungkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada spekulasi, karena pejabatnya berlatar belakang bisnis, jadi ”komunikasi” dan ”negosiasinya” berbeda dengan kepentingan masyarakat; atau lebih jahat lagi, dan jangan sampai muncul, spekulasi bahwa regulator ”nitip harga” ke ”operator”. Karena, bisa ada spekulasi, industri tidak minta setinggi itu, tetapi eksekusi kebijakan menjadikannya meroket.

Kebijakan subsidi kepada masyarakat miskin tidaklah salah, tetapi itu merupakan kebijakan terakhir yang diambil di depan. Ada cara lain yang lebih genius. Karena, bahkan subsidi minyak kepada kelompok miskin pun pada akhirnya bermuara ke industri juga.

Rekomendasi

”Lha, kok, banyak, Mas,” komentar beliau. ”Seburuk itu prestasi kebijakan kita?”

”Tidak, Bapak. Hemat saya, prestasi secara umum tetap baik, terbukti survei kepuasan publik kepada Bapak Presiden tetap tinggi, yang menurut LSI, pada Maret 2022, masih di 66,3 persen. Meski menurun dari 71,4 persen saat Desember 2021, masih jauh di atas rerata Presiden AS Biden yang hanya 38 persen di Desember 2021.”

”Lalu, kalau demikian, apa saran, Anda?”

”Haduh, mohon izin, saya takut menggarami lautan, Bapak.”

”Sudahlah, ini kan hanya omong-omong saja.”

”Jika diperkenankan, solusinya seperti yang diteorikan oleh Prof Rhenald Khasali, #MO.”

”Apa kuwi.”

”Mobilisasi dan orkestrasi. Apa pun SDM yang ada, mohon izin, Bapak gerakkan, mobilisasi, kemudian orkestrasikan sesuai dengan partitur kinerja kebijakan Bapak, untuk menyiapkan visi Indonesia Emas 2045 yang Bapak canangkan saat pelantikan.”

”Memang sekarang bagaimana?”

”Hemat saya, mobilisasi sudah, tetapi orkestrasi baru berjalan kurang dari yang diperlukan.”

”Memang berapa secara angka?”

”Sekitar 80-90 persen, Bapak. Tidak boleh kurang.”

”Sekarang berapa kira-kira?”

”Fluktuatif, Bapak. Kondisinya mungkin antara 40 persen hingga 60 persen.”

”Hmmmm…. Ayo, diminum beras kencurnya. Enak, lho.”

Sebuah kalimat ramah dari Bapaknya, yang menutup dialog, yang juga imajiner ini. Setelah itu, saya mohon pamit, tanpa berani menyampaikan rekomendasi terakhir, tentang who dan how untuk melakukan orkestrasi kebijakan tadi.

Riant Nugroho, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi); Ketua Institute for Policy Reform; Dosen Universitas Jenderal Achmad Yani

Artikel ini telah tayang di kompas.id