Reformasi birokrasi sudah kelamaan sehingga reformasi itu sendiri perlu direformasi. Reformasi birokrasi yang baru adalah mengubah birokrasi yang masih ala feodal menjadi birokrasi profesional.

Awal Maret 2023, pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi meminta secara tegas kepada semua jajaran birokrasi agar menghilangkan sifat hedonisme, jemawa, dan pamer kekuasaan. Presiden menyampaikan, beliau mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan, termasuk transaksi yang ditengarai anomali di lingkungan Kementerian Keuangan, lembaga yang dikenal masyarakat paling puritan.

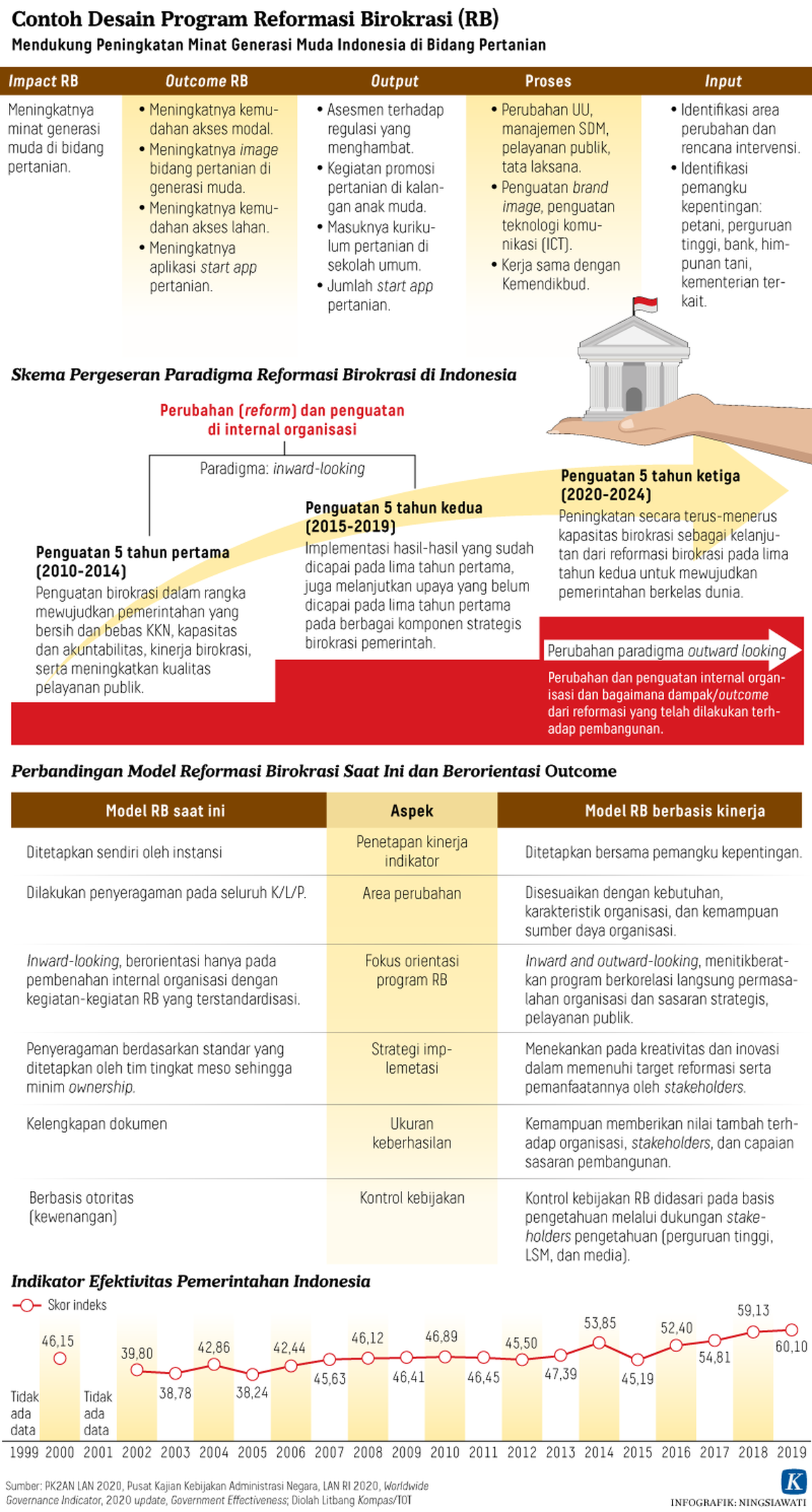

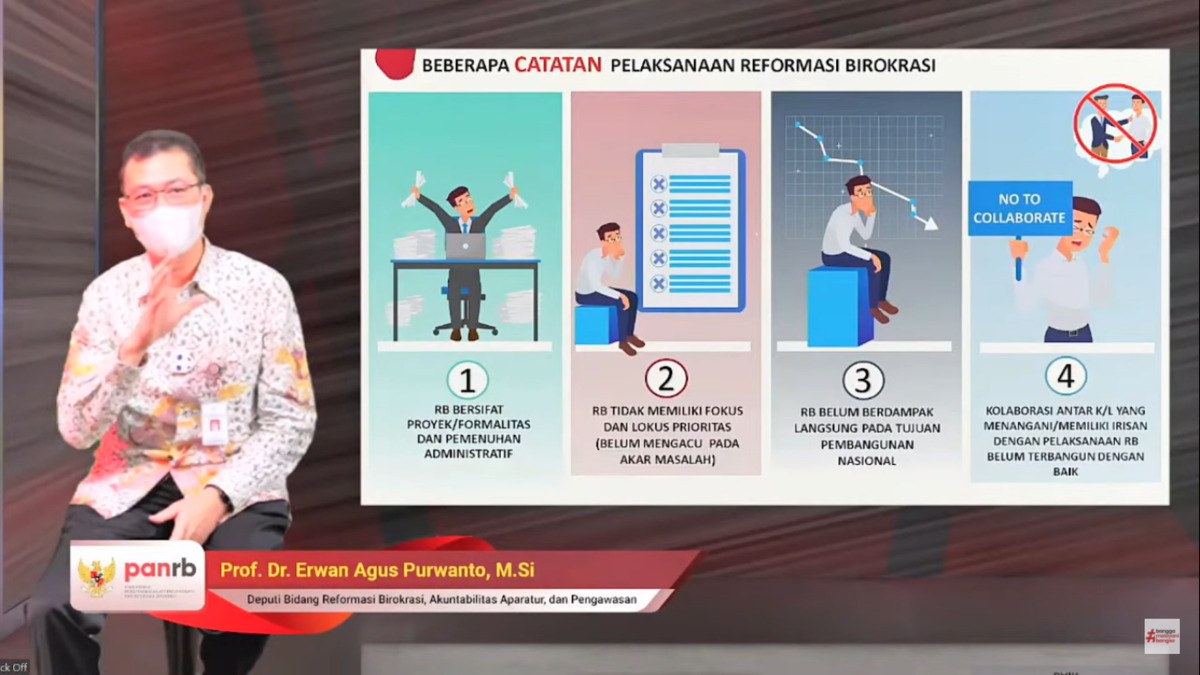

Ada tiga agenda penting yang perlu dicermati dari ketegasan presiden. Pertama, reformasi birokrasi cenderung menyentuh ”permukaan”. Kedua, yang berarti strategi reformasi birokrasi perlu dipertanyakan kembali keandalannya. Ketiga, sebagai konsekuensinya, perlu pemahaman baru yang lebih benar tentang reformasi birokrasi, dan secara khusus makna dan keberadaan birokrasi itu sendiri, baru kemudian dilakukan reformasi atas reformasi birokrasi itu sendiri.

Reformasi di permukaan

Kita mencatat, reformasi birokrasi diinisiasi pada 1999, di tengah krisis, dengan keinginan untuk memiliki pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sembilan tahun kemudian, pada 2008, baru ada kebijakan untuk memulai secara resmi program reformasi birokrasi. Namun, hingga 2023, program itu belum selesai. Resep keberhasilan Singapura karena keberhasilan Lee Kuan Yew mereformasi birokrasi. Demikian juga Malaysia di bawah Mahathir Mohammad (”jilid I”), dan Deng Xiaoping berhasil mereformasi birokrasi China.

Ada tiga resep reformasi birokrasi yang berhasil: cerdas, cermat, dan cepat. Cerdas dalam arti strategi; cermat dalam arti eksekusi; dan cepat dalam arti waktu pencapaian. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan dengan strategi yang benar, dilaksanakan benar hingga detail, dan waktunya cepat.

Reformasi birokrasi ibarat pesawat sedang lepas landas (take off). Dimulai dari taxi, kemudian pesawat hanya memerlukan waktu beberapa menit untuk lepas landas, kemudian climb, dan dilanjutkan dengan cruise, terbang dengan baik, dan yang dilakukan kemudian adalah mengelola penerbangan, dengan penyesuaian kepada lingkungan penerbangan, hingga ke tujuan.

Tidak ada pesawat yang lepas landas dalam waktu lebih dari 30 menit karena pesawat pasti sudah menghunjam ke tanah. Reformasi birokrasi yang berjalan selama 15 tahun ibarat pesawat take off dalam waktu lebih dari satu jam. Atau, jangan-jangan, pesawat tersebut masih taxing, tetapi pura-pura sudah lepas landas.

Di tengah hiruk-pikuk memamerkan kemajuan birokrasi, di balik itu pemerintah terkendala dalam mencapai target-target yang bahkan dibuatnya sendiri.

Kejadian flexing dari kehidupan yang hedon dari aparat birokrasi menjadi penanda bahwa reformasi birokrasi masih dalam posisi taxing, berputar-putar di landasan. Atau, jika pun dalam kondisi take-off, sesungguhnya birokrasi itu sudah bak pesawat yang menghunjam ke tanah.

Di tengah hiruk-pikuk memamerkan kemajuan birokrasi, di balik itu pemerintah terkendala dalam mencapai target-target yang bahkan dibuatnya sendiri. Belum lagi target konstitusional yang diamanatkan pada paragraf ke empat Pembukaan UUD 1945, pemerintah, apalagi tujuan yang lebih besar lagi.

Indikator lain adalah kalangan birokrat baru. Muncul dan menguat istilah ”kemensultan” (kementerian kelas sultan) dan ”kemen-umbi-umbian” (kementerian tenggelam di bawah tanah), serta ada istilah PNS ”esmelon” (eselon, berjabatan) dan PNS ”umbi-umbian” (bagian disuruh-suruh, kadang untuk pekerjaan yang tidak jelas).

Strategi dipertanyakan

Dialog dengan sejumlah PNS (ASN menetap) tentang reformasi birokrasi kebanyakan berujung pada dua hal, pekerjaan tidak berujung, termasuk harus berinovasi tanpa henti, dan berpotensi mengembangkan cara ”mengakali” agar pasti mendapatkan tunjangan kinerja. Reformasi birokrasi berkubang ke dalam jebakan ”proyek abadi”.

Ada tiga dimensi dalam mempertanyakan strategi reformasi birokrasi. Dimensi pertama, reformasi birokrasi sebagai proyek yang berkepanjangan cenderung menguntungkan sejumlah lembaga pengampunya—setidaknya ada tiga lembaga. ”Keuntungan” utama adalah posisi tawar yang relatif tinggi sehingga mampu menentukan dinamika setiap lembaga pemerintah lain. Semakin lama proyek, semakin lama posisi tawar itu dapat dijaga. Untuk dipahami, nilai tawar itu menjadi kepentingan dari birokrat di dalam lembaga tersebut, dan bukan pimpinan puncaknya.

Reformasi birokrasi yang berkepanjangan ini juga disebabkan konsep reformasi birokrasi yang bersifat trajektorikal: rule based bureaucracy (2014), performance based bureaucracy (2019), dan dynamic governance (2025). Ada dua masalah. Masalah pertama, pendekatan ini jelas-jelas menggunakan pembandingan dengan best practices Singapura pada 2000-an karena sudah dikodifikasi oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen pada 2007 (Dynamic Governance, 2007).

Jika pada 2025 birokrasi Indonesia baru masuk kondisi dynamic governance, saat itu kita sudah jauh ketinggalan dari best practices tersebut. Belum lagi, dengan melihat kasus yang ada saat ini, birokrasi bahkan belum masuk ke rule-based, yang intinya patuh pada aturan, baik teknis maupun norma.

Masalah kedua, konsep tersebut mengalami penyakit trajektori (trajectorial disease), tahapannya terus dapat diperpanjang secara waktu jika gagal dicapai. Konsep trajektori menjadi pembenaran perpanjangan reformasi birokrasi. Untuk menghaluskan, kadang diciptakan konsep baru yang mempercanggih trajektori meski hasilnya sama: involusi trajektori.

Dimensi kedua, teori reformasi birokrasi yang digunakan berkisar di teori New Public Management (NPM) yang dimulai oleh Margareth Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika, pada 1980-an, dengan slogan ”privatisasi”. NPM yang terkini lebih canggih dari NPM saat dikenal pertama kali dikenal dalam konsep reinventing government-nya Osborne dan Gaebler (1992). Namun, intinya adalah bagaimana membuat birokrasi sama dengan korporasi.

Bahkan, guru manajemen bisnis Jim Collins dalam Good to Great for Social Sector (2005) menegaskan bahwa gagasan mengelola pemerintahan sama seperti bisnis adalah salah sama sekali. Henry Mintzberg, guru manajemen bisnis asal Kanada, dalam Governing Government, sejak jauh hari mengingatkan (Harvard Business Review, 1996).

Sangatlah sulit menciptakan pemerintahan yang berkualitas dengan pikiran positif, di tengah pandangan negatif terhadap pemerintah oleh warganya.

New Public Management sudah lama ditinggalkan di negara asal munculnya. Namun, karena teori itu ditetapkan sebagai kebijakan yang berkenaan dengan reformasi birokrasi, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), maka teori itu tak tergantikan, dan menjadi ”teori zombie”, sudah mati, tetapi terus berjalan.

Dimensi ketiga, di kalangan politisi, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, sebagaimana ditemukan Steven Cohen dkk (The Effective Public Manager, 2013) punya ”olahraga” kesukaan, yaitu menempelengi birokrasi. Daripada ketahuan tidak bisa ”bekerja dan berprestasi”, mereka mencari lembaga yang lain untuk dikupas ketidakcakapannya.

Sangatlah sulit menciptakan pemerintahan yang berkualitas dengan pikiran positif, di tengah pandangan negatif terhadap pemerintah oleh warganya. Mudah sekali bagi birokrasi untuk kehilangan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri ketika sebagian besar orang meragukan kepercayaan kepadanya.

Memahami birokrasi

Reformasi birokrasi akan gagal jika gagal memahami hakikat dari birokrasi itu sendiri. Terlepas dari perdebatan apakah Weberian (karena dimulai oleh Max Weber) atau anti-Weberian, pada dasarnya, ada dua jenis birokrasi, yaitu birokrasi feodal dan birokrasi profesional.

Birokrasi feodal punya satu ciri dari birokrasinya dan dari penguasanya. Birokrasi dididik untuk melayani kekuasaan. Penguasa menganggap birokrat sebagai pembantunya. Mereka yang harus patuh-sepatuh-patuhnya. Termasuk, jika disuruh berbuat jahat, antara lain lambat, sewenang-wenang atau pilih kasih, malas, menipu, bahkan kalau perlu mencuri atau korupsi.

Birokrasi feodal, menggunakan istilah Miftah Thoha, adalah birokrasi yang menjadi kerajaan pejabat atau official-doom (Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, 2008). Kasus-kasus di lingkungan birokrasi, termasuk transaksi anomali, korupsi berskala kecil hingga raksasa adalah contoh nyata tetap feodalnya suatu birokrasi.

Birokrasi feodal punya satu ciri dari birokrasinya dan dari penguasanya. Birokrasi dididik untuk melayani kekuasaan. Penguasa menganggap birokrat sebagai pembantunya.

Birokrasi profesional punya ciri, dari sisi birokrasi, menganggap dirinya sebagai pelayan rakyat karena mengerti rakyat adalah pemiliknya. Dari sisi penguasa, ia menganggap birokrasi adalah mitra kerja. Misalnya seorang menteri, gubernur, atau wali kota, ia menganggap birokrasi sebagai mitranya untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi, bukan sebagai pekerjanya.

Birokrasi tetap memiliki ciri-ciri yang disebutkan Max Weber: organisasi menetap, rasional, impersonal, diikat aturan baik teknis maupun normatif, ada otoritas sehubungan dengan pekerjaan, diatur pada hierarki yang jelas, pekerjanya mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan, mereka memilih secara bebas untuk bekerja sebagai birokrat, digaji tetap dengan uang, ada karir dan meritokrasi, tidak boleh ada perampasan jabatan, disiplin dan kontrol, dan semua pekerjaan didokumentasikan.

Jadi, tidak ada yang salah dengan birokrasi, termasuk yang didefinisikan Weber, asal birokrasi profesional. Semua cercaan dan kebencian yang banyak dikenali adalah kebencian pada birokrasi feodal, yang justru pertama-tama secara kental dikritikkan oleh Karl Marx dalam Capital.

Dus, ini bukan masalah ”Weberian” atau ”Anti Weberian”, termasuk yang membuat kategorisasi OPA (old public administration) versus NPA (new public administration), yang cenderung bernuansa ”kegenitan akademikal”, daripada pemahaman yang substansial. Ini adalah masalah antara birokrasi feodal dan profesional.

Selain itu, perlu disadari, birokrasi punya satu kekuatan sekaligus kelemahan: ia hebat dalam mengerjakan hal-ha yang rutin. Jadi, jika hendak melakukan inovasi, jangan di birokrasinya, tetapi di salah satu sub-kluster birokrasi, dan kalau berhasil, baru dibiakkan. Inovasi tidak dapat dipaksakan di birokrasi, apalagi dijadikan sebagai indikator kinerja utama. Birokrasi hanya baik dalam melakukan inovasi yang sudah dipastikan keberhasilannya.

Reformasi birokrasi baru

Reformasi birokrasi sudah kelamaan sehingga reformasi itu sendiri perlu direformasi. Reformasi birokrasi yang baru adalah mengubah birokrasi yang masih ala feodal menjadi birokrasi profesional. Sesederhana dan sejelas itu.

Jika kita pernah mengenal istilah dynamic governance, yang menjadi tujuan final dari trajektori reformasi birokrasi, yang mampu thinking ahead, acrosss, dan again, yang berbudaya antikorupsi, sebenarnya tidak lain dari birokrasi profesional. Reformasi birokrasi harus cerdas, cermat, dan cepat. Syaratnya harus ekstra jelas tujuan dan caranya sehingga semua birokrat tahu bagaimana mencapainya.

Indonesia sudah saatnya perlu birokrasi yang sudah terbang membawa seluruh rakyat mengangkasa. Artinya, untuk menuju Indonesia 2045 harus dimulai dari reformasi birokrasi yang selesai dengan cepat, kalau bisa 2025, sehingga ada waktu setidaknya 20 tahun untuk mencapai ke sana. Artinya, birokrasi sudah harus terbang, tidak sekadar taxing, apalagi take-off berterusan yang berujung celaka.

Riant Nugroho, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi)